Charles de Gaulle

(1890–1970)

Un officier cultivé et visionnaire

Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890 à Lille, dans une famille catholique, patriote et lettrée. Son père, professeur d’histoire, lui transmet le goût de la culture classique, de la France éternelle, et de la grandeur nationale. Très tôt, le jeune Charles se passionne pour les grands récits militaires, les batailles de l’histoire de France, et développe une vision exigeante du devoir et de l’honneur.

Entré à Saint-Cyr en 1909, il choisit l’infanterie et intègre le prestigieux 33e régiment d’infanterie de Montaud, commandé par le colonel Pétain, futur maréchal. Lors de la Première Guerre mondiale, il est blessé plusieurs fois, capturé à Douaumont en 1916, et passe plus de deux ans en captivité. Il tente cinq évasions. Ces années nourrissent son intransigeance, son sens de la solitude, et son attachement à la France combattante.

Après la guerre, il reste dans l’armée, enseigne à l’École de guerre, et développe une pensée militaire originale, notamment dans ses ouvrages : Le Fil de l’épée, Vers l’armée de métier… En effet, il y défend la professionnalisation de l’armée, l’usage du char et de la motorisation, mais ses idées dérangent. L’état-major français, conservateur et obsédé par la défensive, l’ignore.

L’homme du refus

En 1939, lorsque la guerre éclate, de Gaulle est encore un colonel. A cette occasion, il se distingue lors des premières offensives françaises en Lorraine. Il est alors nommé général de brigade à titre temporaire en mai 1940, alors que la situation militaire s’effondre. Il tente alors d’appliquer ses théories de guerre mobile, mais il est déjà trop tard : l’armée française recule partout, et le gouvernement s’apprête à capituler.

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement, annonce vouloir demander l’armistice à l’Allemagne. Pour de Gaulle, c’est une trahison. Le 16 juin, il quitte clandestinement la France pour Londres, avec l’aide des Britanniques. Il va alors lancer, depuis la BBC, un appel à la résistance et à la poursuite du combat : c’est le célèbre Appel du 18 juin, texte fondateur de la France libre.

Ce jour-là, il n’est connu de presque personne. Il n’a ni légitimité officielle, ni armée, ni allié solide. Mais il croit, contre tous, que la France ne peut pas mourir, qu’un homme seul peut incarner son flambeau, et qu’il faut sauver son honneur avant même de penser à la victoire. C’est le fondement de toute sa légende.

Le chef de la France libre

Installé à Londres, de Gaulle entreprend un travail titanesque : construire un gouvernement en exil, organiser des forces françaises libres, rallier les colonies, et lutter contre l’oubli. Face à Vichy, qui le condamne à mort pour trahison, il oppose la légitimité du combat.

Avec le soutien de Churchill, avec qui la relation n’est pas toujours simple, mais qui le respecte, il crée peu à peu un embryon d’État : radios, administration, unités militaires. Dès lors, il s’impose auprès de la population française, mais aussi auprès des résistants de l’intérieur, qui le reconnaîtront progressivement comme le seul représentant légitime de la France.

En Afrique, au Levant, dans l’Empire colonial, il mène une lutte âpre pour arracher les territoires à l’obédience de Vichy. En 1943, il s’installe à Alger et forme le Comité français de libération nationale, ancêtre du futur Gouvernement provisoire.

Un homme seul face aux géants

La guerre renforce la stature du général, mais elle le confronte aussi à une immense solitude. Ni Roosevelt ni Staline ne l’apprécient. Les Américains, notamment, lui préfèrent le général Giraud, plus docile. Mais de Gaulle, par sa ténacité et son habileté politique, mais aussi grâce au soutien de Churchill, impose sa légitimité.

Il refuse que la France soit traitée comme une nation vaincue ou secondaire. Aussi, il insiste pour que la France fasse partie du camp des vainqueurs, soit présente dans les conférences internationales, et participe à l’occupation de l’Allemagne. Il y parvient, de haute lutte.

En juin 1944, après le Débarquement de Normandie, il est d’abord tenu à l’écart par les Anglo-Américains. Mais face à la montée de la Résistance intérieure et au soutien populaire, de Gaulle rentre en France en août, et entre triomphalement dans Paris libérée le 26 août 1944. Ce jour-là, il marche sur les Champs-Élysées, entouré d’une foule immense. Il est le symbole vivant de la continuité républicaine.

Le restaurateur de l’État républicain

À la Libération, de Gaulle prend la tête du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). Il rétablit les institutions, nationalise les secteurs clés (Renault, énergie), réforme l’économie, instaure la Sécurité sociale, et s’efforce de refonder l’unité nationale sans plonger dans la guerre civile.

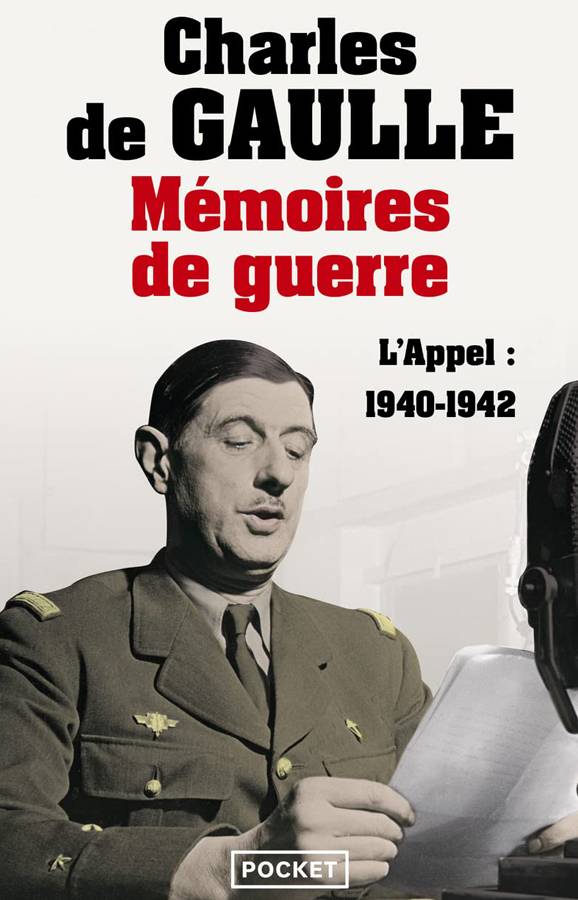

Il fait preuve d’une autorité morale incontestable, mais se heurte rapidement aux partis politiques, dont il méprise les jeux d’appareil. En janvier 1946, las des querelles parlementaires, il démissionne du pouvoir, refusant de se plier au régime des partis. Il entame alors une traversée du désert, se mettant en retrait de la vie politique. Il s’isole, écrit ses Mémoires de guerre, construit sa légende. On le croit fini politiquement. Mais en 1958, la crise algérienne provoque la chute de la IVe République. Les militaires, les pieds-noirs et une partie du peuple réclament son retour.

Le fondateur de la Ve République

Appelé au pouvoir dans un climat de crise, il accepte à condition de refonder les institutions. Il rédige une nouvelle Constitution, donne naissance à la Ve République, dotée d’un exécutif fort, qu’il incarne immédiatement. Élu président en 1959, il devient le premier président moderne de la France, et impose sa vision.

De Gaulle gouverne jusqu’en 1969, en maintenant l’autorité présidentielle, en s’appuyant sur le suffrage universel, et en cultivant une vision historique et quasi mystique de la France. Mais la société évolue. Mai 68 marque une rupture générationnelle. Le vieux général est contesté, moqué, et semble fatigué.

En avril 1969, un référendum sur la réforme du Sénat se solde par un échec. Fidèle à sa promesse, de Gaulle démissionne immédiatement. Il se retire à Colombey-les-Deux-Églises, où il meurt le 9 novembre 1970, d’une rupture d’anévrisme.

Voici le code JSON-LD pour Charles de Gaulle, généré avec une vérification rigoureuse des identifiants (Wikidata et VIAF) pour garantir l’exactitude sémantique de votre page. J’ai intégré le lien vers le récit du conflit « Le Déferlement », ce qui est très pertinent puisque c’est durant cette période (1940) que naît la France Libre. JSONCharles de Gaulle en quelques questions

Bien que peu de Français l’aient entendu en direct, ce discours radiodiffusé depuis Londres est l’acte fondateur de la Résistance. En affirmant que « la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre », De Gaulle refuse la défaite et transforme un armistice militaire en un combat politique mondial.

Elles étaient extrêmement tendues. Roosevelt se méfiait de lui, le considérant comme un dictateur potentiel, et a même tenté de le remplacer par le général Giraud. Churchill, bien que plus admiratif, disait souvent que la « Croix de Lorraine était la plus lourde qu’il ait eu à porter » en raison de l’intransigeance du général.

Grâce à l’action de Jean Moulin, qu’il a envoyé en France pour créer le Conseil National de la Résistance (CNR). Cela lui a permis de parler d’une seule voix face aux Alliés et d’éviter que la France ne soit administrée par les Américains après la Libération.

Non. À son grand regret et malgré ses protestations, Roosevelt et Staline l’ont tenu à l’écart des grandes conférences où le sort de l’Europe a été décidé. C’est cette mise à l’écart qui a renforcé sa détermination à doter plus tard la France de l’arme nucléaire pour assurer son indépendance.

Après avoir dirigé le Gouvernement provisoire, De Gaulle souhaitait une constitution avec un pouvoir exécutif fort. Face au retour des querelles entre les partis politiques et à une constitution (celle de la IVe République) qu’il jugeait impuissante, il a préféré démissionner, entamant une « traversée du désert » qui durera jusqu’en 1958.