Albert Speer

(1905-1981)

Albert Speer (1905-1981) fut l’architecte attitré d’Adolf Hitler et, pendant la guerre, l’un des hommes-clés de l’économie d’armement du Reich. Son parcours illustre la façon dont des compétences techniques ont été mises au service d’un projet politique et criminel. Les débats historiographiques depuis les années 1960 portent sur la part de responsabilité personnelle de Speer. Etait-il un technocrate « efficace » ignorant des crimes du régime, ou bien protagoniste ambitieux et conscient ? Les archives et la recherche récente convergent pour montrer que son rôle dépasse largement celui d’un simple administrateur.

Jeunesse, formation et entrée dans le parti (1905–1933)

Albert Speer naît à Mannheim le 19 mars 1905 dans une famille d’architectes. Il étudie l’architecture et l’ingénierie à Karlsruhe, Munich et Berlin. Après un début de carrière classique, il épouse Margarete Weber en 1928 et ouvre un cabinet à Berlin. C’est à la fin des années 1920 ou au début des années 1930 qu’il assiste à des discours de Hitler et qu’il adhère au NSDAP. De fait, sa formation technique et son talent de dessinateur le rendent rapidement utile pour la mise en scène du pouvoir nazi.

L’architecte du régime (1933–1939)

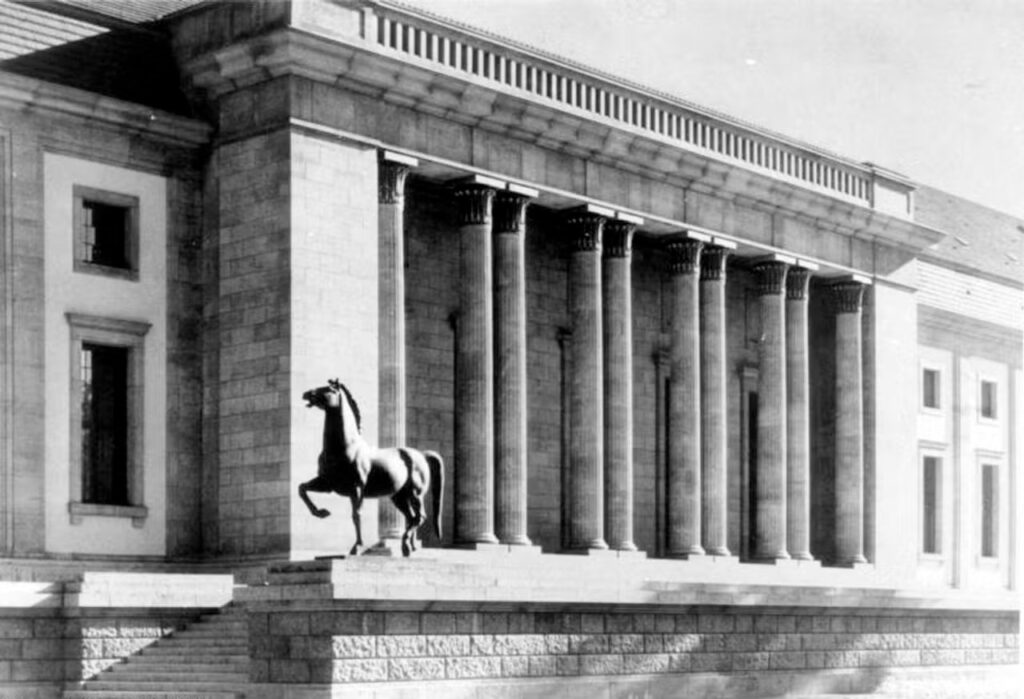

À partir de 1933, Speer se rapproche de Hitler. Il conçoit alors des décorations monumentales pour les rassemblements (Nuremberg) et d’autres projets pharaoniques, comme par exemple la Nouvelle Chancellerie du Reich, en 1939. En 1937, il reçoit le titre de Generalbauinspektor pour Berlin, charge qui lui donne des pouvoirs d’intervention urbaine considérables. Ces projets s’accompagnent d’évictions massives et d’une opération immobilière qui, dans la pratique, se traduit par l’expulsion de résidents (dont un nombre significatif de Juifs). Le tout au profit d’un plan monumental — la « Germania » — que Speer prépare pour Hitler. Son influence ne se limite pas seulement à l’architecture. Elle l’introduit aux cénacles du pouvoir et l’amène à gérer ressources, chantiers et réseaux administratifs.

Vers le cœur de l’économie de guerre (1939–1942)

La Seconde Guerre mondiale change l’échelle des responsabilités. Après la mort de Fritz Todt en février 1942), Speer prend la tête de l’Organisation Todt. Puis, il devient ministre de l’Armement et des Munitions. Il met alors en place des organismes comme la Zentrale Planung pour rationaliser matières premières, énergie, capacités productives et main-d’œuvre. C’est dans ce cadre que sont prises des décisions de priorisation industrielle (acier, aviation, chars, missiles). Mais c’est aussi là que se structurent des mécanismes d’allocation des travailleurs requis. D’ailleurs, les archives de Nuremberg montrent Speer au centre d’arbitrages sur les besoins en main-d’œuvre. Elles le montrent aussi se coordonner avec d’autres responsables (Fritz Sauckel pour la main-d’œuvre, Himmler pour les camps). Va alors s’opérer un redressement de la productivité de l’industrie de guerre.

Les « miracles » de Speer (1942–1944)

En effet, sous la direction de Speer, la production d’armement allemande augmente entre 1942 et 1944. Et ce en dépit des bombardements alliés. Ainsi, cela valut à Speer la réputation (parfois exagérée) d’avoir réalisé un « miracle ». Il revendiqua une multiplication par six de la production de munitions et un quadruplement de la production d’artillerie. Ces chiffres spectaculaires s’appuyaient néanmoins sur des manipulations statistiques. En effet, les hausses observées s’inscrivaient dans une tendance amorcée avant son arrivée — remobilisation industrielle, rationalisation, recours massif au travail forcé — plutôt que dans une rupture radicale liée à ses seules actions.

Le travail forcé et l’implication dans l’exploitation des déportés

L’un des aspects les plus graves de l’action de Speer est l’intégration du travail forcé dans l’économie d’armement. À partir de 1942–1943, l’industrie lourde et la fabrication d’armes utilisent des millions de travailleurs provenant des territoires occupés, de prisonniers de guerre et de détenus des camps. Les infrastructures de production souterraine — et en particulier le transfert de la production de fusées V-2 et d’armes spéciales vers des sites comme Mittelwerk/Dora — ont été rendues possibles par l’emploi massif de détenus dans des conditions mortelles. Les enquêtes et les archives du procès de Nuremberg relient explicitement le ministère et les organes dirigés par Speer à ces politiques d’exploitation.

La mise en œuvre des industries souterraines

La production des « armes-miracles » (V-2 notamment) illustre le couplage entre recherche technique, exigence militaire et recours à l’esclavage. Après les bombardements contre les sites de Peenemünde, des usines souterraines sont mises en service et alimentées par des convois de détenus. Des milliers d’entre eux périront.

Les derniers mois avant la chute du régime

En 1945, Albert Speer joue un rôle paradoxal et décisif dans les derniers soubresauts du régime nazi. Dès janvier, confronté à l’effondrement économique entraîné par la perte de la Silésie — région fournissant jusqu’à 60 % du charbon — Speer prévient Hitler que la guerre est perdue sans cette région. En parallèle, il organise des ravitaillements des zones sur le point d’être occupées.

Le 19 mars, Hitler promulgue le « décret Nero », ordonnant la destruction systématique des infrastructures allemandes. Speer s’oppose à cette politique du chaos en rédigeant un mémorandum soulignant l’effondrement imminent de l’économie. Quelques jours plus tard, il persuade certains responsables et membres de la Wehrmacht d’ignorer l’application du décret Nero. Enfin, il obtient fin mars la charge exclusive de la mise en œuvre du « décret Nero », qu’il utilise pour empêcher la destruction généralisée.

Le 22 avril, Speer rend une ultime visite à Hitler dans le Führerbunker. Il affirme dans ses mémoires lui avoir avoué sa désobéissance au « décret Nero » — un récit que certains historiens jugent inventé. Peu de temps après, le 29 avril, Hitler le retire de son testament politique. À la chute du régime, Speer se rallie au gouvernement intérimaire de Karl Dönitz. Il se voit alors confier le ministère de l’Industrie et de la Production. Toutefois, est arrêté par les Alliés le 23 mai 1945.

Ce que Speer a su (ou prétendu ignorer) de la Shoah

Speer a longtemps prétendu, après-guerre, n’avoir pas eu conscience des dimensions de l’extermination. Sa stratégie postérieure au procès (récits mémoriels et interviews) a construit l’image du « nazi repentant » et du technicien ignorant l’ampleur du crime. Cependant, des preuves et des publications ultérieures ont fragilisé cette défense.

En effet, des documents privés, mais aussi la concordance des faits (visites, ordres, coordination avec les autorités des camps) rendent son ignorance improbable. La découverte d’une lettre en 2007 a relancé le débat et renforcé l’idée que Speer connaissait le projet d’extermination. Ainsi, les historiens contemporains l’évaluent désormais comme informé et complice, au moins par omission volontaire.

Procès, condamnation et années à Spandau (1945–1966)

À l’issue du procès de Nuremberg, Speer fut condamné pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Contrairement à d’autres dignitaires nazis, Speer échappa à la potence grâce à une stratégie de défense qui insista sur sa prétendue ignorance de la « solution finale » et sur ses remords exprimés devant le tribunal. Il fut ainsi condamné à 20 ans de prison. Sa peine fut exécutée à la prison de Spandau, à Berlin.

La vie quotidienne à Spandau

La prison de Spandau, gérée conjointement par les Alliés, fut le théâtre d’une longue et monotone détention. Speer s’efforça de structurer son quotidien pour ne pas sombrer dans la torpeur et la dépression. A ce titre, il organisa des routines strictes et se consacra à la lecture intensive. Il parcourut en effet des centaines d’ouvrages, allant de la philosophie à l’histoire en passant par les sciences. Il développa une véritable boulimie intellectuelle, cherchant à compenser l’inactivité imposée par sa détention.

Le « voyage autour du monde »

L’un des épisodes les plus singuliers de sa captivité fut son projet de « voyage virtuel ». Pendant plusieurs années, Speer entreprit de marcher chaque jour dans la cour de la prison, en notant les distances parcourues. Grâce à des guides et cartes qu’il consultait, il imagina progresser étape par étape comme s’il effectuait un tour du monde à pied. Ce voyage imaginaire, commencé en 1951 et achevé en 1966, représenta près de 31 000 kilomètres, soit l’équivalent d’un tour complet de la planète. Cette expérience lui permit de s’évader mentalement de ses murs de prison et de garder une discipline quotidienne.

Le jardin et le travail manuel

Speer trouva également refuge dans le travail manuel et l’aménagement d’un petit jardin. Il apprit à cultiver des plantes et à travailler la terre, une activité qui lui apporta une forme de paix intérieure et de consolation. Ce rapport à la nature constituait une rupture avec la froideur bureaucratique et monumentale de son rôle d’architecte du Reich.

Les écrits de prison

Durant ses années à Spandau, il rédigea des notes et des réflexions qui servirent plus tard de matière à ses livres. Après sa libération en 1966, il publia Erinnerungen (Au cœur du Troisième Reich) en 1969, un témoignage qui connut un immense succès international. En 1975, il publia Spandauer Tagebücher (Journal de Spandau), où il relata avec précision son quotidien de prisonnier. Ces écrits contribuèrent à forger son image de « technocrate apolitique », qui lui valut un certain crédit auprès du grand public.

Albert Speer meurt le 1ᵉʳ septembre 1981 à Londres.

Réévaluation historique : démystification et travaux récents

Depuis les années 1980-2010, des chercheurs (par ex. Matthias Schmidt, puis plus récemment Magnus Brechtken) ont déconstruit la légende du « technicien ignorant ». Ces travaux, fondés sur des archives, lettres privées, correspondances et recoupements administratifs, présentent Speer comme un acteur politique ambitieux et conscient des mécanismes de pouvoir. Ils le montrent aussi bénéficiaire — direct ou indirect — des crimes du régime. La biographie de Brechtken (2017) est souvent citée comme une synthèse majeure qui dévoile des aspects jusque-là édulcorés par l’autobiographie de Speer.

Albert Speer en quelques questions

Albert Speer fut d’abord l’architecte attitré d’Adolf Hitler, chargé de projets monumentaux comme la Nouvelle Chancellerie et le plan « Germania ». En 1942, il devient ministre de l’Armement et des Munitions, jouant un rôle clé dans l’économie de guerre allemande jusqu’en 1945.

Il s’agissait d’un projet urbain et architectural pharaonique visant à transformer Berlin en une métropole monumentale. Ce projet a entraîné des évictions massives de résidents, notamment de nombreux citoyens juifs, au profit des futurs chantiers du régime.

Bien qu’il ait longtemps prétendu après-guerre avoir ignoré l’extermination, les recherches historiques récentes et la découverte de documents privés indiquent qu’il était informé. Sa coordination avec les autorités des camps et sa gestion de la main-d’œuvre déportée le rendent complice du système.

Speer a échappé à la peine de mort grâce à une stratégie de défense basée sur l’expression de remords et la prétention d’une ignorance des détails de la « solution finale ». Il fut condamné à 20 ans de prison, qu’il purgea à la prison de Spandau.

Ce terme désigne l’augmentation spectaculaire de la production d’armes entre 1942 et 1944. Toutefois, ce « miracle » est nuancé par les historiens : il reposait en grande partie sur des manipulations statistiques et sur l’exploitation inhumaine de millions de travailleurs forcés et de déportés.