Dwight D. Eisenhower

(1890–1969)

Une jeunesse sobre et disciplinée

Dwight David Eisenhower naît le 14 octobre 1890 à Denison, au Texas, dans une famille modeste et très croyante. Il grandit à Abilene, dans le Kansas, au sein d’un foyer pauvre mais uni, où le travail, la foi et le patriotisme tiennent une place centrale. C’est là qu’il forge son caractère : une volonté de fer dissimulée sous une façade placide, un esprit méthodique et résilient.

Très sportif, passionné d’histoire militaire, Eisenhower entre en 1911 à West Point, l’académie militaire américaine, où il se distingue davantage par ses compétences en organisation que par ses résultats académiques. C’est dans la discrétion qu’il avance, sans fracas, mais toujours avec une efficacité impressionnante.

Une lente ascension militaire

Contrairement à d’autres généraux flamboyants, Eisenhower ne participe pas aux combats lors de la Première Guerre mondiale. Il reste aux États-Unis, où il forme des troupes de chars, et se fait remarquer pour ses qualités d’administrateur et de logisticien. Il gravit peu à peu les échelons, dans l’ombre des conflits.

Dans l’entre-deux-guerres, il sert comme aide de camp du général MacArthur, notamment aux Philippines, et perfectionne ses compétences de coordination, d’organisation et de diplomatie militaire. En 1941, à la veille de l’entrée en guerre des États-Unis, il n’est encore qu’un colonel peu connu, mais son ascension sera foudroyante.

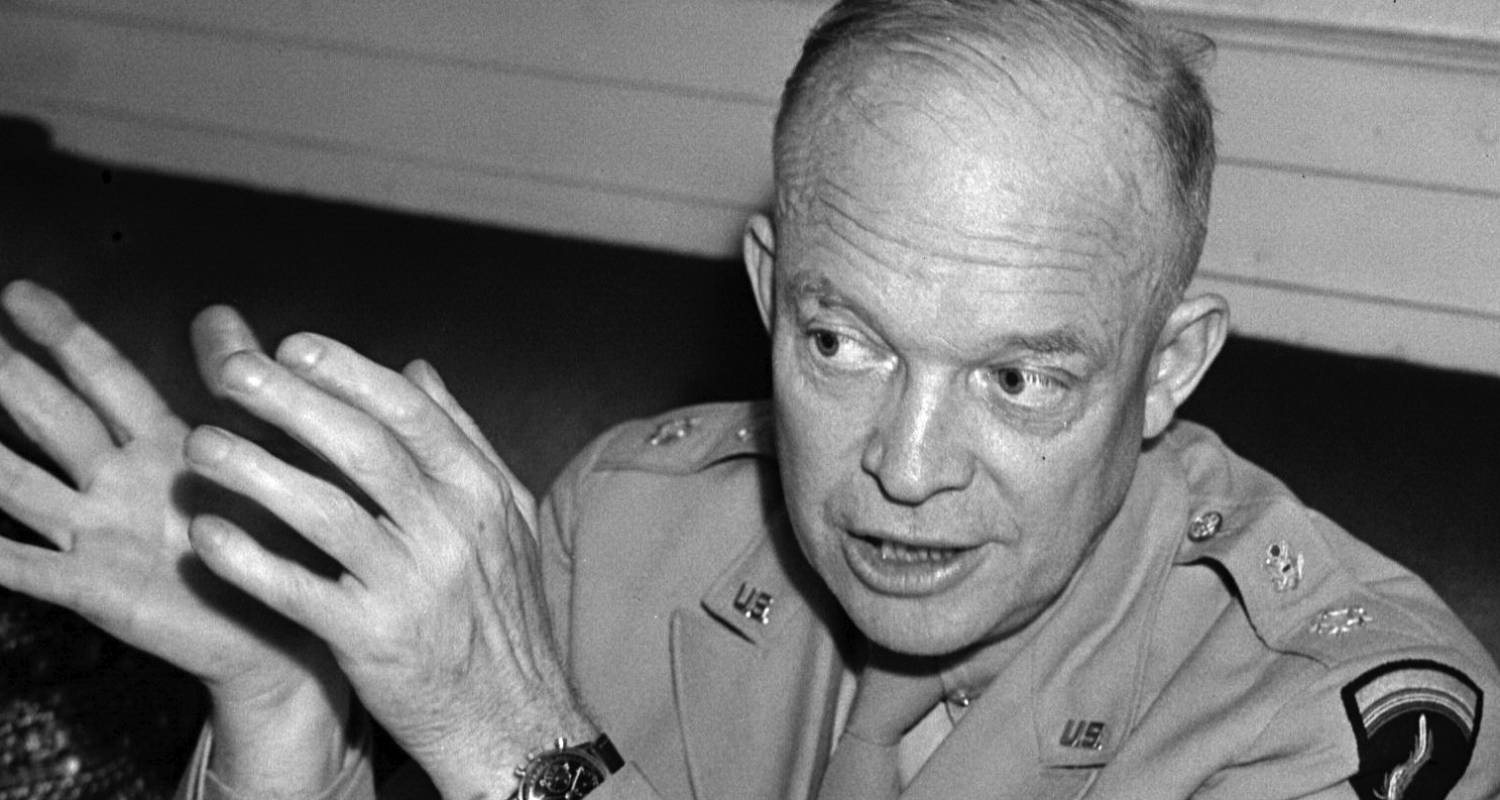

L’homme de la coalition

Après Pearl Harbor, Eisenhower est repéré par le général George Marshall, chef d’état-major des armées, qui voit en lui l’homme capable de gérer les conflits d’ego et les complexités interalliées. En 1942, il devient commandant suprême des forces alliées en Europe.

Il dirige d’abord les opérations en Afrique du Nord (opération Torch), puis en Italie, où il doit composer avec des alliés aux intérêts divergents : les Américains, les Britanniques, les Français libres… Il fait preuve d’une patience remarquable, d’un sang-froid à toute épreuve, et d’une capacité rare à fédérer autour d’une cause commune.

Mais c’est en 1944, avec la préparation de l’opération Overlord, que sa légende se forme.

Le stratège du Débarquement

En tant que commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, Eisenhower est responsable de la plus vaste opération militaire de l’histoire : le Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Il doit superviser l’ensemble de la logistique, la planification stratégique, la coordination entre les troupes américaines, britanniques, canadiennes et françaises.

Il fait face à d’énormes pressions, des désaccords constants entre généraux (Montgomery, Patton, Bradley…), des incertitudes météorologiques, et une responsabilité écrasante. La veille du Débarquement, conscient de la possibilité d’un échec, il rédige même un message où il assume seul la défaite, au cas où.

Mais l’opération réussit. Et Eisenhower devient le visage du libérateur, celui de la guerre rationnelle, sobre, déterminée, à l’opposé des chefs exaltés ou des despotes mégalomanes. Il refuse la mise en scène, se contente du devoir accompli, et avance, étape par étape, vers la victoire.

Le libérateur de l’Europe

Après le Débarquement, Eisenhower coordonne la libération progressive de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, et l’entrée en Allemagne. Il soutient la résistance intérieure, appuie la légitimité du gouvernement provisoire de Charles de Gaulle, malgré les réticences américaines initiales, et s’efforce de maintenir la cohésion des Alliés jusqu’à la fin.

Lorsque les troupes alliées libèrent les camps de concentration nazis, il est profondément choqué. Il ordonne que des journalistes, des caméras et des responsables allemands soient amenés sur place, pour témoigner de l’horreur. « Il faut tout enregistrer, tout filmer, tout montrer », dira-t-il, pour prévenir tout futur négationnisme.

Le 8 mai 1945, c’est sous sa direction que les Allemands signent la capitulation à Reims. Eisenhower est alors l’un des hommes les plus admirés au monde, y compris en Europe occupée.

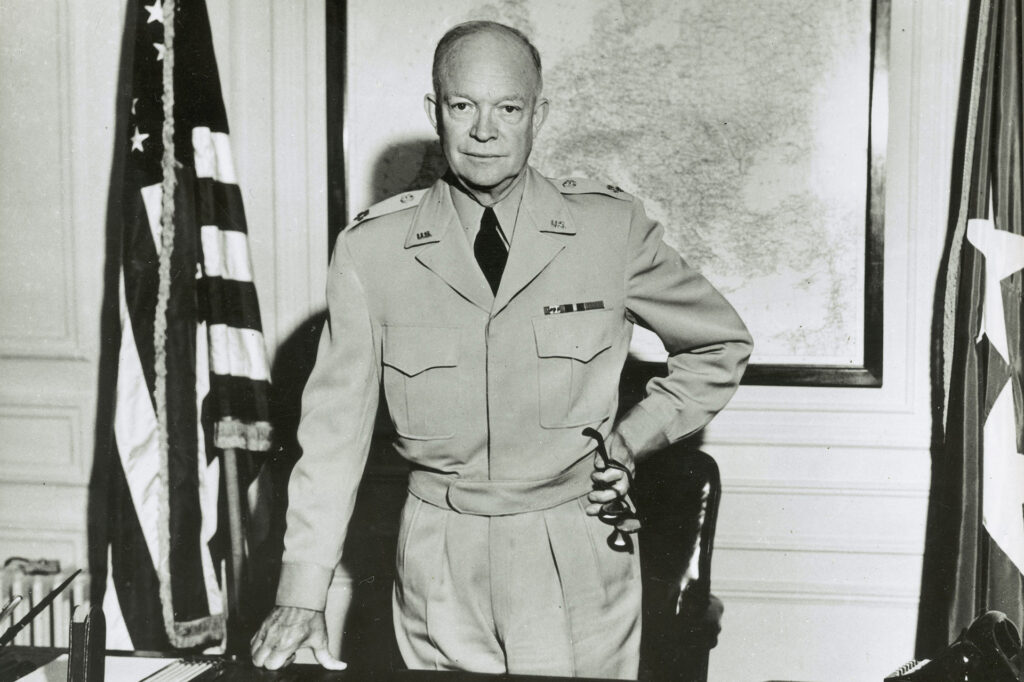

Du général au président

Après la guerre, Eisenhower devient chef d’état-major de l’armée, puis, en 1950, commandant suprême de l’OTAN. En 1952, poussé par les Républicains, il accepte de se présenter à la présidence des États-Unis. Avec succès, puisqu’il remporte les élections haut la main, porté par sa popularité et son image d’homme intègre.

Il sera président de 1953 à 1961, pour deux mandats. Durant ceux-ci, il mène une politique de modération, de stabilité et de prudence. En effet, il met fin à la guerre de Corée, refuse de s’engager militairement au Vietnam malgré les pressions. Il surveille aussi l’URSS avec fermeté mais sans provocations, et maintient un équilibre délicat entre sécurité et paix.

Sur le plan intérieur, il soutient l’essor économique, développe les autoroutes fédérales, et amorce la déségrégation scolaire, notamment en Arkansas.

En 1961, il quitte la Maison Blanche. Dans un discours resté célèbre, il met en garde ses concitoyens contre le pouvoir du complexe militaro-industriel, cette alliance entre armée, industrie et pouvoir politique. Il là considère en effet comme une menace pour la démocratie. Ensuite, il se retire dans sa ferme de Gettysburg. Il y vivra dans une grande discrétion jusqu’à sa mort, le 28 mars 1969.

Dwight D. Eisenhower en quelques questions

Bien qu’il n’ait jamais commandé de troupes au combat avant 1942, « Ike » possédait un talent exceptionnel pour l’organisation et la diplomatie. Sa capacité à faire travailler ensemble les généraux américains et britanniques, souvent rivaux, en a fait le candidat idéal pour diriger la coalition alliée (SHAEF).

Sans aucun doute le lancement de l’opération Overlord (Débarquement de Normandie) le 6 juin 1944. Malgré une météo désastreuse et des rapports d’experts divisés, il a pris la responsabilité historique de donner l’ordre de départ, conscient qu’un échec aurait été catastrophique pour la suite du conflit.

Elle était complexe. Eisenhower devait constamment tempérer l’impétuosité et les gaffes diplomatiques de l’Américain George Patton, tout en gérant l’arrogance et la prudence excessive du Britannique Bernard Montgomery. Sa patience à leur égard a été la clé de la cohésion du commandement allié.

Le 5 juin 1944, conscient du risque, Eisenhower a rédigé une brève note qu’il gardait dans sa poche. En cas de défaite des troupes sur les plages, il y assumait seul l’entière responsabilité de l’échec, épargnant ainsi ses subordonnés et ses troupes.

Eisenhower a été profondément choqué par la découverte des camps (notamment à Ohrdruf). Il a ordonné que les troupes américaines visitent les lieux, que les civils allemands soient forcés de voir les cadavres, et que des journalistes documentent tout, prédisant qu’un jour des gens nieraient que de telles horreurs avaient existé.