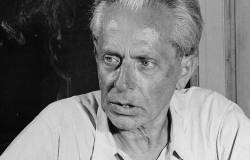

Hirohito

(1901–1989)

Un dieu vivant dans une ère de bouleversements

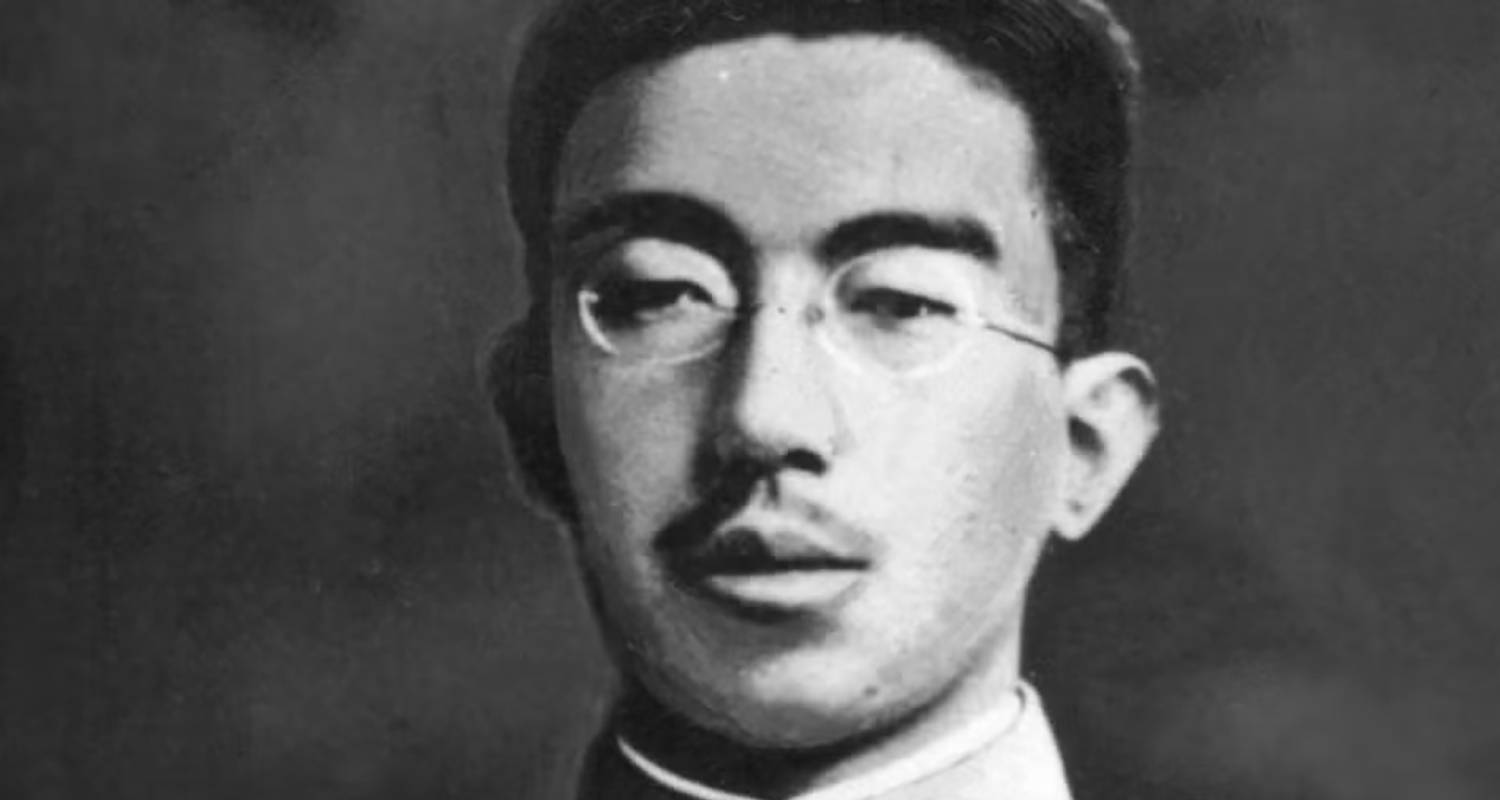

Hirohito, de son nom de règne Empereur Shōwa, naît le 29 avril 1901 à Tokyo. Petit-fils de l’empereur Meiji, qui modernisa le Japon au tournant du XXe siècle. Il est élevé dans une tradition mêlant culte impérial, militarisme et vénération ancestrale.

Dès l’enfance, il est tenu à distance de ses parents et confié à des tuteurs stricts. Il reçoit une éducation militaire, scientifique et morale, centrée sur le devoir, la dignité, la retenue. Aussi, il grandit dans un empire où l’empereur est une figure semi-divine, descendant direct de la déesse Amaterasu. Toutefois, l’empereur qui reste hors du jeu politique et est un symbole de l’unité nationale.

Hirohito voyage en Europe en 1921, un événement inédit pour un prince impérial, ce qui l’ouvre partiellement aux idées occidentales. Mais à son retour, le Japon est agité : crise économique, montée du nationalisme, fragilité démocratique. En 1926, à 25 ans, il accède au trône à la mort de son père. Il inaugure l’ère Shōwa, qui signifie « paix éclairée ». Un nom qui prendra un sens tragique.

Le souverain silencieux d’un régime militariste

Bien qu’empereur, Hirohito ne gouverne pas directement. En effet, le pouvoir réel appartient aux ministères, aux chefs de l’armée et de la marine, au conseil privé et aux factions militaristes. Pourtant, il est consulté, informé, et donne son assentiment à toutes les grandes décisions de l’État. Et notamment à celles qui mèneront le Japon à la guerre.

Dans les années 1930, les militaires prennent peu à peu le contrôle du pays. Hirohito ne s’y oppose pas. En 1931, l’invasion de la Mandchourie est menée sans son approbation explicite, mais il l’entérine. En 1937, la guerre totale contre la Chine éclate. Hirohito signe alors les ordres, suit les opérations, et reste muet face aux crimes commis par son armée, notamment le massacre de Nankin.

Toutefois, il n’est pas un Hitler japonais. Il ne harangue pas les foules, ne dirige pas les troupes, ne théorise pas l’expansionnisme. Mais il légitime, approuve et sanctifie l’agression impériale. Ainsi, son autorité morale confère aux décisions du gouvernement une dimension quasi religieuse.

La guerre totale sous le regard du « Tenno »

Lorsque Hideki Tojo devient Premier ministre en 1941, l’empereur accepte la militarisation croissante du gouvernement. En novembre 1941, Hirohito donne son accord à l’attaque de Pearl Harbor. Il là considère comme un coup nécessaire pour défendre l’Empire contre l’encerclement occidental.

Pendant toute la guerre, il suit de près les opérations militaires, reçoit quotidiennement des rapports de l’état-major, fait parfois des remarques tactiques, et garde un silence absolu face aux exactions. Il reste le pivot symbolique d’un pays en guerre, le centre du patriotisme, le « père » des kamikazes, et le gardien spirituel de la résistance à toute capitulation.

Mais à mesure que la guerre tourne à la catastrophe, l’empereur prend conscience de la gravité de la situation. Il commence à intervenir discrètement, à modérer certains excès. En 1945, alors que le Japon est ravagé par les bombardements, Hirohito envisage une sortie honorable du conflit, sans remettre en cause son trône.

La voix de la reddition

Les bombes atomiques sur Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août 1945), suivies de la déclaration de guerre soviétique, changent tout. Hirohito prend alors une décision historique : il impose à ses ministres la reddition du Japon, malgré l’opposition de plusieurs généraux.

Le 15 août 1945, dans un enregistrement radio diffusé à la nation – c’est la première fois que le peuple japonais entend la voix de son empereur – Hirohito annonce la fin des hostilités. Son ton est solennel, codé, mais le message est clair : le Japon capitule.

Il justifie sa décision par le souci d’épargner davantage de souffrances au peuple japonais, mais n’exprime aucun regret pour la guerre, ni pour les crimes commis.

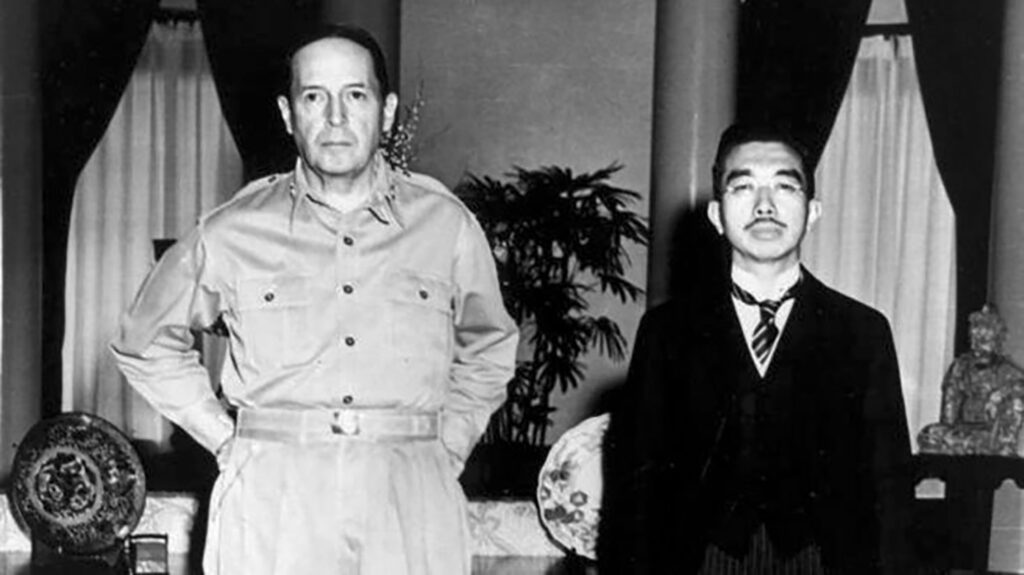

Protégé par MacArthur, épargné par la justice

À la stupeur de beaucoup, Hirohito n’est pas poursuivi comme criminel de guerre. Le général Douglas MacArthur, commandant des forces américaines d’occupation, choisit de le maintenir sur le trône, comme instrument de stabilité, pour éviter une révolte populaire et faciliter la transition démocratique.

En échange, Hirohito renonce officiellement à sa nature divine en janvier 1946, lors de la « déclaration d’humanité ». Il devient un monarque constitutionnel, réduit à un rôle symbolique, vidé de tout pouvoir réel. C’est un marché tacite : l’impérialité est sauvée, mais au prix du silence et de la soumission.

Durant les procès de Tokyo, où Tojo et d’autres sont jugés, l’empereur n’est jamais inquiété, malgré les documents attestant de son implication. Il reste une figure floue, absente, placée hors du champ judiciaire. Pour les vainqueurs comme pour les vaincus, il devient intouchable.

Le long règne du symbole

De 1945 à sa mort, Hirohito incarne une autre image du Japon : celle de la paix, de la reconstruction, et de la modernité technologique. Il se passionne pour la biologie marine, visite les pays étrangers, serre les mains des chefs d’État, préside aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964.

Mais son passé ne s’efface jamais complètement. À chaque commémoration, chaque visite au sanctuaire Yasukuni, la question de sa responsabilité refait surface. Pour beaucoup en Asie, notamment en Chine et en Corée, il reste l’homme qui n’a jamais exprimé de véritables remords.

Lorsqu’il meurt le 7 janvier 1989, à l’âge de 87 ans, il est l’un des derniers dirigeants de la Seconde Guerre mondiale encore en vie. Son décès marque la fin de l’ère Shōwa, qui fut à la fois celle de l’agression impériale et de la renaissance pacifique du Japon.

Hiroito en quelques questions

C’est le grand débat historique. Si officiellement il restait au-dessus des décisions politiques, il était tenu informé de toutes les opérations, y compris l’attaque de Pearl Harbor. Bien qu’il n’ait pas été le moteur de l’agression, il ne s’y est pas opposé fermement, se conformant aux décisions de son état-major jusqu’en 1945.

Contrairement à Tōjō, Hirohito a été épargné par le général MacArthur. Les États-Unis craignaient que l’exécution ou le procès de l’Empereur ne provoque une insurrection populaire massive et ne rende l’occupation du Japon impossible. Il a donc été utilisé comme un symbole de continuité pour démocratiser le pays.

Le 15 août 1945, pour la première fois dans l’histoire, la population japonaise a entendu la voix de son Empereur à la radio. Dans ce discours (le Gyokuon-hōsō), il annonçait que le Japon acceptait les termes de la déclaration de Potsdam pour éviter « l’extinction totale de la civilisation humaine ».

Après la guerre, MacArthur et l’entourage de l’Empereur ont collaboré pour rejeter toute la responsabilité de la guerre sur les chefs militaires (comme Tōjō). Ce « pacte » visait à protéger la figure impériale et à faciliter la transition du Japon vers le bloc occidental durant la Guerre froide.

Hirohito est resté sur le trône jusqu’à sa mort en 1989, devenant l’empereur ayant régné le plus longtemps dans l’histoire du Japon. Il s’est consacré à sa passion pour la biologie marine, symbolisant la transformation du Japon en une puissance pacifique et technologique.