LES DOSSIERS

La Shoah

La Shoah – terme hébreu signifiant « catastrophe » – désigne l’extermination systématique des Juifs d’Europe par l’Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si le conflit fut une déflagration militaire, la Shoah constitua un basculement moral et humain sans précédent dans l’Histoire. En effet, près de six millions de Juifs furent assassinés de façon méthodique, souvent dans des conditions effroyables. Cette tragédie s’inscrit dans un continuum commencé dès l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933, avec la mise en place progressive d’un antisémitisme d’État. Une politique qui se mua par la suite en génocide.

Le contexte avant la Seconde Guerre mondiale

Au début des années 30, le NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands) est la première force politique du pays. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier. Rapidement, l’incendie du Reichstag (février 1933) et la loi des pleins pouvoirs (mars 1933) permettent au régime d’instaurer une dictature. En effet, les libertés politiques sont supprimées, les partis et syndicats sont interdits, et l’opposition est réprimée. Dans ce nouveau cadre, la politique antisémite cesse d’être seulement un discours idéologique et devient un programme d’État.

Les premières mesures anti-juives (1933–1935)

Ainsi, dès le printemps 1933, des mesures légales et administratives visent directement les Juifs. Pour commencer, le boycott des commerces juifs (1er avril 1933). Ensuite, les juifs sont exclus de la fonction publique (loi du 7 avril 1933). Leur accès aux universités et professions libérales est limité, et il leur est interdit progressivement d’exercer certaines activités culturelles. L’objectif est double : marginaliser les Juifs de la société allemande et normaliser l’idée d’une séparation juridique et sociale.

Les lois de Nuremberg (1935)

En septembre 1935, lors du congrès du parti nazi à Nuremberg, le régime promulgue deux textes fondateurs :

- La Loi sur la citoyenneté du Reich. Seuls les « Allemands de sang » peuvent être citoyens, ce qui prive les Juifs de droits civiques et politiques.

- La Loi sur la protection du sang et de l’honneur allemands. Elle interdit les mariages et relations sexuelles entre Juifs et « Aryens ». Également, elle interdit aux Juifs d’employer des domestiques allemandes de moins de 45 ans.

Ces lois, complétées par de nombreux décrets, définissent juridiquement qui est « Juif » et institutionnalisent la ségrégation raciale.

L’exclusion sociale et économique croissante

Après 1935, les mesures se multiplient : exclusion des écoles publiques, interdiction de certaines professions, confiscation progressive des biens et entreprises. Les Juifs sont isolés dans la sphère sociale (interdits de clubs, associations, activités sportives). En parallèle le régime encourage une propagande antisémite virulente : journaux comme Der Stürmer, affiches, films (par ex. Le Juif Süss en 1940), discours publics. De fait, la propagande prépare la population à accepter la marginalisation et, plus tard, l’extermination.

La Nuit de cristal

L’assassinat d’un diplomate allemand à Paris par un jeune Juif polonais va servir de prétexte à une explosion de violence planifiée par le régime. Ainsi, les 9 et 10 novembre 1938, des milliers de commerces juifs sont détruits. Également, plus de 250 synagogues sont incendiées. Enfin, environ 30 000 Juifs sont arrêtés et envoyés dans les premiers camps de concentration. Dès lors, ce pogrom marque un tournant : la persécution devient désormais violente, visible et radicale, au-delà des seules discriminations légales. Les Juifs comprennent que leur avenir en Allemagne est gravement menacé.

Aux portes de la guerre…

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs allemands ne représentent plus qu’une petite minorité de la population. En effet, on ne compte qu’environ 214 000 Juifs en 1939, après les vagues d’émigration. Ils sont déjà privés de droits civiques, de moyens de subsistance, d’accès à l’éducation et à la vie publique. L’appareil législatif, administratif et policier a rendu possible une exclusion quasi totale, préparant le terrain à la « solution finale » qui viendra avec la guerre.

La guerre et la mise en place du système concentrationnaire

»Le système concentrationnaire et les centres de mise à mort (1933-1945)

Localisation des principaux camps et estimation du nombre de victimes

L’invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, change d’échelle la politique antisémite. En effet, près de 3,3 millions de Juifs vivent en Pologne. Cela représente la plus grande population juive d’Europe. Dès lors, les nazis vont rapidement créer des ghettos dans les grandes villes. Ainsi, celui de Varsovie, instauré en octobre 1940, regroupe plus de 400 000 personnes dans quelques kilomètres carrés. La ration alimentaire y est dérisoire (en moyenne 184 calories par jour contre 2 600 pour les Allemands).

En parallèle, le réseau des camps de concentration se développe. Par exemple, Auschwitz, initialement camp pour prisonniers politiques polonais (mai 1940), devient le pivot du futur système d’extermination. De plus, les premiers massacres de masse ont lieu dès l’invasion de l’URSS en juin 1941. En effet, les Einsatzgruppen (unités mobiles de tuerie) suivent la Wehrmacht et exécutent des Juifs par fusillades dans des fosses communes. C’est par exemple le cas à Babi Yar, près de Kiev. Plus de 33 000 Juifs y sont assassinés en deux jours, les 29 et 30 septembre 1941.

Un camp de la mort

Les décisions au sommet : organiser l’extermination à l’échelle européenne

Au tournant de l’année 1941, l’appareil d’État nazi passe d’une politique de persécution à un projet d’extermination planifié au plus haut niveau. En outre, les prises de décisions successives illustrent à quel point la Shoah est un projet d’État complet, mobilisant à la fois le parti, la SS, l’armée, la police, l’administration civile et la diplomatie.

31 juillet 1941 – L’ordre-clef de Göring à Heydrich

En premier lieu, Hermann Göring adresse à Reinhard Heydrich une directive écrite demandant de préparer un plan global pour la « Solution finale de la question juive », marquant la mise en mémoire administrative du génocide à l’échelle de l’Europe. Ce signal officiel traduit un saut vers l’extermination systématique.

20 janvier 1942 – La Conférence de Wannsee

À Berlin, dans une villa cossue de Wannsee, quinze hauts responsables se réunissent sous la présidence de Heydrich. Parmi eux : Adolf Eichmann (RSHA, chargé des déportations), Roland Freisler (ministère de la Justice), Josef Bühler (Gouvernement général en Pologne), ou encore Wilhelm Stuckart (ministère de l’Intérieur, co-rédacteur des lois de Nuremberg). Avant tout Heydrich y annonce un plan d’extermination coordonné des Juifs d’Europe. Plus de 11 millions de personnes sont visées. Ensuite, il organise aussi la coopération bureaucratique indispensable au projet. Aucune voix ne s’oppose à cette politique.

L’organisation logistique

Heydrich, par ce protocole, positionne la SS (RSHA) comme l’agent principal de l’extermination. Ainsi, Eichmann est à la tête de la logistique des déportations, et engage les autres administrations à retirer des résistances bureaucratiques à cette politique meurtrière.

1943 – Himmler à Posen : assassiner femmes et enfants devient explicite

Devant un conclave de Gauleiter et de hauts chefs SS à Posen, Himmler prononce deux discours d’une franchise extrême. Pour commencer, il affirme la nécessité de l’« Ausrottung » (extermination) du peuple juif et justifie explicitement l’assassinat des femmes et des enfants, au motif d’empêcher toute « vengeance » future. Ensuite, il revendique le « devoir » accompli par la SS et la nécessité de garder le silence (« ce chapitre glorieux […] ne sera jamais écrit »).

L’évolution des méthodes de mise à mort : de la balle à la chambre à gaz

La Shoah ne s’est pas figée dans une seule technique. Elle a en effet évolué, souvent dans un souci d’efficacité et de secret.

Massacres par balles : Einsatzgruppen et tueries en masse

Au départ, après l’invasion de l’URSS, des unités mobiles (Einsatzgruppen), appuyées par des collaborateurs locaux, procédèrent à des fusillades massives. Etaient alors abattus des communautés juives (hommes, femmes, enfants) et d’autres victimes (cadres politiques ou intellectuels). Ces opérations ont eu lieu en plein air (ravins, fossés), et constituaient la première phase de l’extermination à grande échelle. Toutefois, la méthode montrait des inconvénients logistiques et psychologiques. En effet, de nombreux soldats craquèrent. De même, les dirigeants nazis s’inquiétèrent de la lenteur de la méthode, ainsi que de la consommation de munitions.

Les camions à gaz : premières tentatives de rationalisation

Dès lors, face aux difficultés pratiques et psychologiques, des méthodes « mécanisées » sont mises en œuvre. Les camions d’exécution (gas vans) où les victimes sont asphyxiées par les gaz d’échappement font alors leur apparition. Ces camions permettent une mise à mort « plus cachée » et plus rapide que les fusillades. Ils ont été utilisés notamment à Chelmno et dans d’autres lieux avant et pendant la montée des centres d’extermination fixes.

Les camps d’extermination fixes et le choix du gazage

Au final, la Shoah va passer à l’échelle industrielle à partir de 1941–1942. C’est en effet à ce moment là que les nazis mirent en place des centres d’extermination fixes (Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Majdanek). Ces camps étaient dotés de chambres à gaz et d’installations spécifiques (rampe d’arrivée, salles d’attente déguisées en vestiaires/douches, crématoires).

Les méthodes de mise à mort varient selon les camps. Par exemple, Chelmno utilisa des gaz d’échappement de camions. De leur côté, Belzec/Sobibor/Treblinka utilisèrent des systèmes produisant du monoxyde de carbone obtenu à partir de moteurs. Tandis qu’à Auschwitz on expérimenta et utilisa à grande échelle le Zyklon B (produit fumigène à base d’acide cyanhydrique auparavant employé pour la désinsectisation). De fait, ce procédé se révéla extrêmement « efficace » pour la mise à mort massive en chambres hermétiques. Ces différences entre camps résultent d’expérimentations et d’une recherche d’efficacité dans le processus de mise à mort.

Pourquoi ces évolutions ?

Trois facteurs principaux expliquent l’évolution des méthodes :

- Efficacité et cadence. Les chambres à gaz fixes et le Zyklon B permirent d’augmenter le nombre de victimes par rapport aux fusillades ou camions-gaz.

- Discrétion et secret. La bureaucratie nazie cherchait à réduire les signes visibles (fossés de cadavres à ciel ouvert) et les risques de contagion (maladies) qui accompagnaient les fusillades. Les installations fermées facilitaient aussi la logistique du transport et du traitement des biens volés.

- Épuisement moral/cognitif des bourreaux. La mise en œuvre de méthodes plus « mécanisées » atténuait l’implication directe des bourreaux. Elle rationalisait aussi le processus, déléguant les tâches à des technologies et des procédures standardisées.

La logique industrielle de la Shoah : acteurs, moyens et ressources

Le réseau administratif et industriel

Dès 1942, l’appareil de persécution est explicitement organisé comme une chaîne administrative et économique. L’office SS WVHA (Wirtschafts-Verwaltungshauptamt) centralise la gestion des camps (approvisionnements, construction, main-d’œuvre forcée, entreprises SS). De son côté, la police de sécurité/RSHA pilote rafles et déportations vers les ghettos, camps et centres de mise à mort.

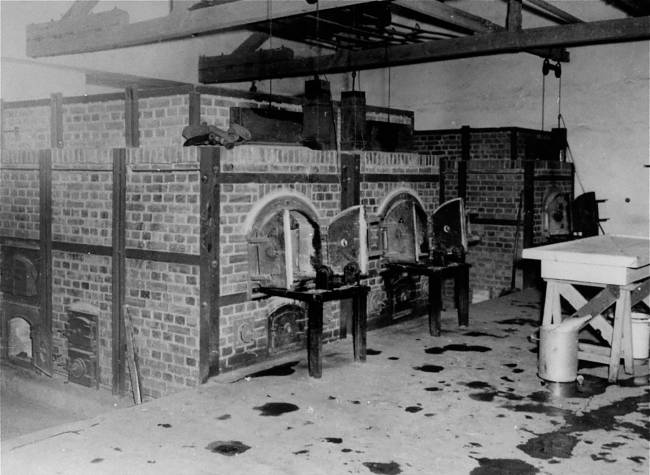

Dans cette chaîne, des entreprises allemandes « ordinaires » vendent des équipements clés. Par exemple, Topf & Söhne fournit fours crématoires et systèmes de ventilation à Buchenwald, Dachau, Mauthausen, puis surtout à Auschwitz-Birkenau, illustrant l’imbrication entre industrie privée et projet génocidaire.

La mise en mouvement des populations ciblées a exigé une logistique ferroviaire colossale. Les déportations ont été organisées en étroite coopération avec la Deutsche Reichsbahn. Des lettres et ordonnances administratives internes attestent de l’implication et de la coordination technique (personnels ferroviaires, administrateurs) nécessaires au transport massif des personnes vers les lieux d’extermination ou de travail forcé. Cette « économie du transport » fut essentielle. En effet, sans elle la mise à l’échelle du meurtre de masse eût été beaucoup plus difficile.

L’exemple le plus parlant de la rapidité et de l’effet de masse du système est la déportation des Juifs de Hongrie. Ainsi, entre le 15 mai et le 9 juillet 1944, environ 440 000 personnes sont déportées vers Auschwitz-Birkenau, l’immense majorité gazée à l’arrivée. Les archives dénombrent 147 trains pour 437 402 déportés en 56 jours, montrant la cadence quasi-industrielle de la logistique ferroviaire.

Produits chimiques et combustibles

La mise à mort de millions de personnes a nécessité des ressources matérielles considérables. Citons d’abord les produits chimiques (notamment le Zyklon B dans certains camps), le carburant pour les fourneaux et moteurs. Mais aussi les pièces pour moteurs (utilisés parfois pour produire du monoxyde), les matériaux de construction pour chambres à gaz et crématoires. Sans oublier les uniformes, produits pour la désinfection, outillage pour le travail forcé, …

De fait, l’industrie civile a été mise à contribution. Fournisseurs de produits, fabricants de ciment, entreprises de construction, sociétés pharmaceutiques et chimiques ont ainsi reçu des commande des administrations SS ou des bureaux centraux.

La main d’œuvre pour l’extermination

L’organisation de la Shoah a aussi mobilisé des centaines à des milliers d’agents. SS-Totenkopfverbände (gardes des camps), personnels des camps et des bureaux (comptabilité, sélection), agents ferroviaires, entreprises sous-traitantes, personnels médicaux impliqués dans la sélection et les programmes d’euthanasie… Mais le régime ne s’arrêta pas là. Il utilisa aussi le travail forcé des déportés dans des industries d’armement et de construction, intégrant ainsi l’exploitation économique à la dynamique exterminatrice.

Le fonctionnement concret d’un camp d’extermination

La mise à mort dans un camp était une séquence méthodique conçue pour traiter de grands flux humains avec un minimum de « perturbations » pour l’appareil d’État.

Arrivée et tri

Les convois arrivaient souvent par centaines, amenant des personnes entassées dans des wagons. À la rampe, une sélection était opérée par des médecins SS ou des officiers. lls décidaient qui allait au travail et qui allait à la mort immédiate. Ainsi, les femmes avec enfants, les personnes âgées, les malades et la majorité des enfants étaient souvent envoyés directement à la chambre à gaz. Le tri était opéré sous prétexte de « désinfection » ou « répartition ».

Arrivée des wagons et tri des prisionniers

Dépouillement et « déshumanisation »

Les victimes étaient forcées de se dévêtir, de confier leurs objets de valeur, bagages, vêtements et papiers d’identité. Les cheveux coupés étaient rassemblés et valorisés (sous forme de fil, feutre, rembourrage). Les dents en or étaient extraites (après la mort, puis fondues et envoyées dans des banques d’État). Les vêtements étaient triés pour être réutilisés ou revendus. Les effets personnels étaient triés par des équipes dès la rampe. Ce pillage systématique était un aspect de l’économie du camp, mais aussi de l’effacement identitaire de la victime.

Entrée dans la « douche » et exposition au gaz

Les victimes, trompées par le langage délibérément mensonger (« douches », « désinfection »), entraient dans des salles hermétiques. L’agent toxique était introduit (Zyklon B via des trappes au plafond, ou monoxyde dans d’autres camps). L’asphyxie, l’hypoxie ou l’intoxication causaient la mort, en quelques minutes à heures selon les dispositifs.

Extraction et crémation/enterrement

Après la mort, des détenus contraints (Sonderkommandos) extrayaient les corps, arrachaient les dents en or et incinéraient ou entassaient les cadavres selon les installations (crématoires, fosses). Les fourneaux ou le feu rongeaient les corps, et les cendres étaient dispersées, enterrées ou utilisées pour d’autres finalités. En effet, les SS cherchaient à effacer les traces matérielles. Ceci était surtout vrai à la fin de la guerre, quand l’avancée alliée menaçait les sites.

Tentative de destruction des preuves et libération des camps de la mort

A la fin de la guerre, les autorités nazies tentèrent de détruire les installations (exhumations et crémation de fosses, démantèlement des installations). Elles cherchèrent ainsi à effacer les preuves matérielles. Néanmoins, documents administratifs, témoignages de survivants, photographies et structures abandonnées permirent aux libérateurs et aux historiens de reconstituer l’ampleur des crimes.

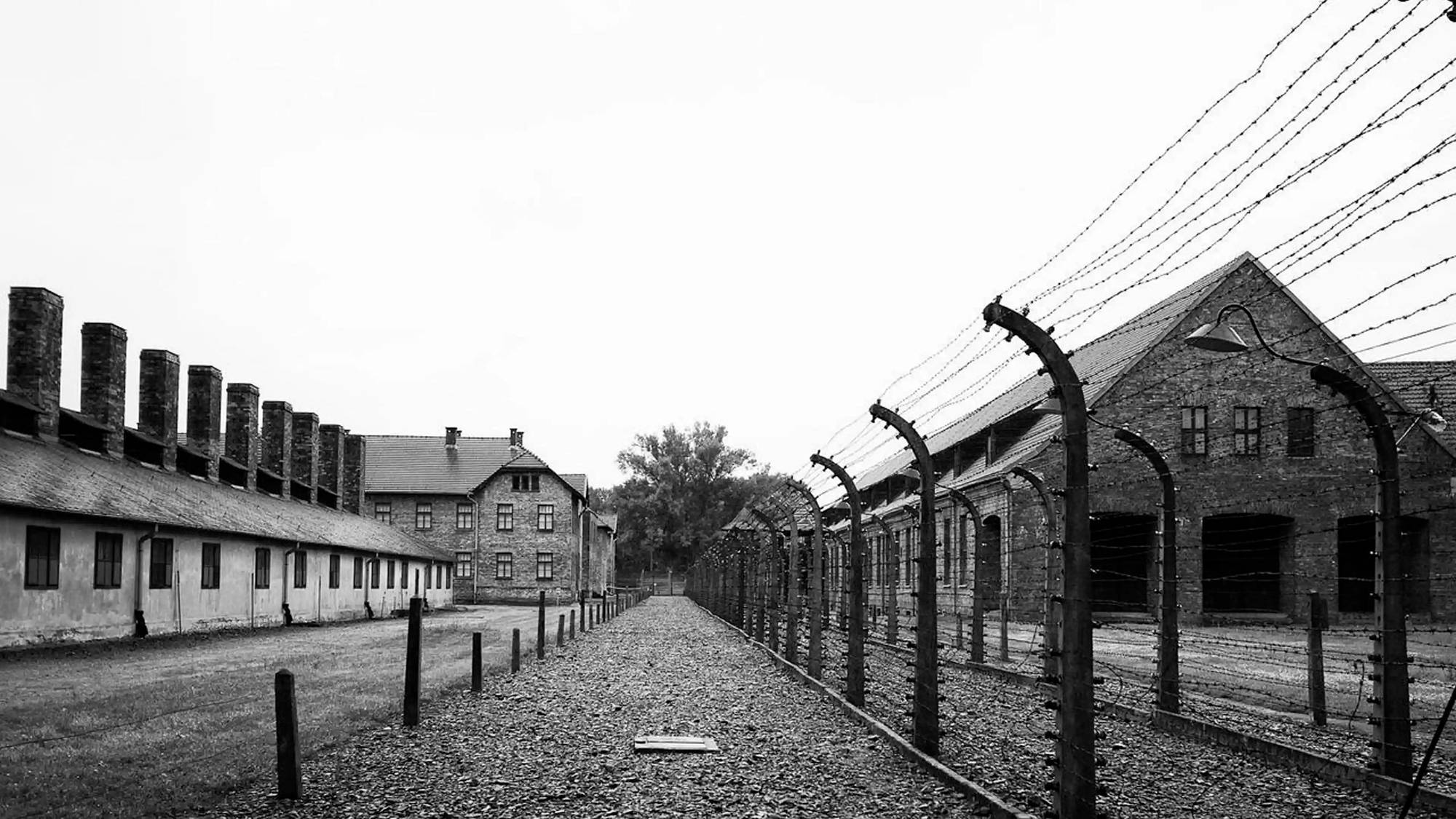

Les libérations des camps

À partir de 1944, l’avancée alliée met à jour l’ampleur du génocide. L’Armée rouge libère Majdanek en juillet 1944. Elle découvre des chambres à gaz intactes et des dépôts de chaussures et de cheveux humains. Le 27 janvier 1945, Auschwitz est libéré, toujours par les soviétiques. Environ 7 000 prisonniers squelettiques survivent dans le camp.

Du côté des armées occidentales, la libération des camps fut un choc sans précédent. À partir d’avril 1945, les forces américaines et britanniques pénétrèrent en Allemagne et tombèrent sur ces lieux de mort dont ils ignoraient l’ampleur. Le 11 avril, les Américains libérèrent Buchenwald. Quelques jours plus tard ils libèrent Dachau et Flossenbürg, tandis que les Britanniques entrent le 15 avril dans le camp de Bergen-Belsen. Les soldats découvrent des milliers de survivants faméliques, à demi morts, entourés de charniers, de cadavres empilés et d’installations de terreur.

Le choc de Patton et Eisenhower

Le général George S. Patton, réputé pour sa dureté, visita le camp d’Ohrdruf (sous-camp de Buchenwald) le 12 avril 1945 avec Eisenhower et Bradley. Selon plusieurs témoignages, Patton fut pris de nausées et vomit en sortant, incapable de supporter la vision des corps mutilés et des survivants agonisants. Eisenhower, lui, fut profondément bouleversé mais garda son sang-froid. Conscient de l’importance historique de ce qu’il voyait, il ordonna que des journalistes, des photographes et des responsables politiques viennent constater les atrocités par eux-mêmes, afin que personne ne puisse un jour les nier.

De plus, il donna l’ordre d’amener les habitants des villages voisins – souvent incrédules ou se disant ignorants – pour leur faire visiter les camps. À Ohrdruf et à Dachau notamment, des civils allemands furent contraints de défiler devant les charniers et les baraquements remplis de cadavres. L’idée était double : leur faire prendre conscience de la réalité du régime qu’ils avaient soutenu, et documenter officiellement les crimes afin de fournir des preuves irréfutables pour les procès à venir.

Libération d’Auschwitz

Eisenhower devant des restes de corps brûlés au camp de Buchenwald

Les chiffres de la Shoah

Le bilan humain

Les chiffres sont le fruit d’une longue recherche historique. Voici les ordres de grandeur établis par les principales institutions de recherche :

- Juifs. Environ 6 000 000 de Juifs européens ont été assassinés pendant la Shoah. Cette estimation est la référence académique internationale.

- Roms. L’estimation des victimes roms varie, mais se situe généralement entre 220 000 et 500 000 tués.

- Prisonniers de guerre soviétiques. Environ 3,3 millions de soldats soviétiques capturés sont morts en captivité ou ont été exécutés. C’est la deuxième plus grande catégorie de victimes après les Juifs dans les crimes nazis.

- Personnes handicapées (programme « euthanasie » / Aktion T4). Environ 200 000 personnes handicapées ont été tuées dans le cadre des programmes d’euthanasie des « vies indignes d’être vécues ». Ce programme a été un modèle pour les méthodes d’extermination ultérieures.

- Polonais non juifs (civils et autres victimes). Les estimations sont d’au moins 2,5 millions de civils polonais non juifs tués par l’occupation allemande. Les morts sont comptabilisées sous diverses formes : exécutions, déportations, travail forcé, répression politique. À cela s’ajoutent près de 3 millions de Juifs polonais dans le total juif mentionné ci-dessus.

- Autres catégories. Opposants politiques, homosexuels, Témoins de Jéhovah, prisonniers de camps civils et pénitentiaires, travailleurs forcés, … — subissent des pertes souvent difficiles à totaliser précisément, mais qui s’ajoutent aux millions de victimes déjà énoncés.

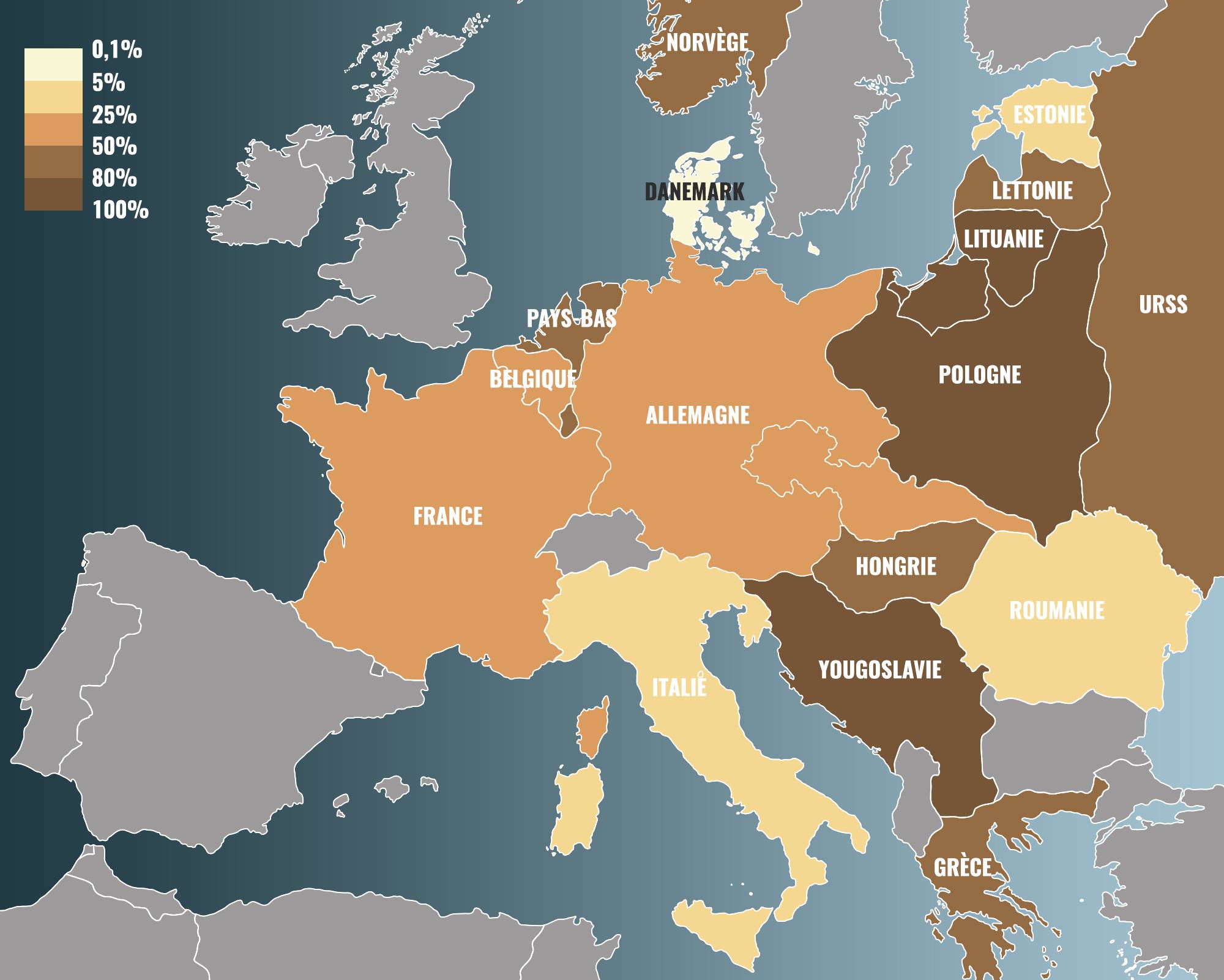

»Carte du génocide des Juifs : pourcentage de la population juive tuée par pays, rapportée à la communauté juive présente en 1933.

Le nombre de camps

Les dernières recherches recensent plusieurs dizaines de milliers de sites pour la détention, le travail forcé ou la mise à mort. Le chiffre avancé par les chercheurs du USHMM est de l’ordre de 44 000 sites (ghettos, camps, sous-camps, centres de transit, etc.). La persécution n’a pas été cantonnée à quelques lieux isolés, mais fut un phénomène géographiquement diffus et administrativement profond.

»Comment les Juifs ont-ils été exterminés ?

Comprendre pour ne pas oublier

La Shoah fut l’aboutissement d’un mélange d’idéologie, de bureaucratie, d’économie et de technologie. L’expression « logique industrielle » n’est pas une simple métaphore : il s’agissait d’une administration et d’un appareil logistique et technique, pensés pour traiter les êtres humains comme des « flux » à diriger, trier, exploiter et finalement éliminer.

Les chiffres — six millions de Juifs, des centaines de milliers de Roms, et tant d’autres victimes — traduisent l’ampleur d’un crime organisé à l’échelle d’un continent. La connaissance détaillée des méthodes (fusillades, camions-gaz, chambres à gaz, crémation), des ressources mobilisées (réseaux ferroviaires, Zyklon B, crématoires, main d’œuvre coercitive) et de l’ampleur géographique (des dizaines de milliers de sites) est essentielle pour comprendre comment la barbarie a pu être produite et normalisée. Et aussi, pour maintenir la vigilance contre toute résurgence d’idéologies qui déshumanisent des groupes humains, et éviter que l’Histoire ne se répète.

La Shoah en quelques questions

Quelle est l’origine du terme « Shoah » ?

Le mot « Shoah » est un terme hébreu signifiant « catastrophe » ou « anéantissement ». Il est privilégié par les historiens et les institutions pour désigner le génocide des Juifs d’Europe, car il évite la connotation religieuse de sacrifice contenue dans le mot « Holocauste ».

Qu’appelle-t-on la « Solution finale » ?

La « Solution finale à la question juive » (Endlösung der Judenfrage) est le nom de code nazi pour le plan d’extermination systématique des Juifs d’Europe. Si les massacres ont commencé avec les invasions à l’Est, sa mise en œuvre industrielle et administrative a été coordonnée lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942.

Qui étaient les Einsatzgruppen ?

Les Einsatzgruppen étaient des « groupes mobiles d’intervention » de la SS qui suivaient l’armée allemande lors de l’invasion de l’URSS en 1941. Ils sont responsables de la « Shoah par balles », exécutant par fusillades de masse plus d’un million de personnes, principalement des Juifs, des Roms et des prisonniers soviétiques.

Qu’est-ce que le système concentrationnaire et les centres de mise à mort ?

Il est important de distinguer les deux :

- Les camps de concentration (ex: Buchenwald, Dachau) étaient des lieux de détention, de torture et de travail forcé où la mortalité était extrêmement élevée.

- Les centres de mise à mort (ex: Belzec, Sobibor, Treblinka) étaient des usines de mort immédiate. Auschwitz-Birkenau combinait ces deux fonctions.

Comment le bilan de 6 millions de victimes a-t-il été établi ?

Ce chiffre est le résultat de décennies de recherches croisées par des historiens internationaux. Il s’appuie sur les registres de déportation, les archives de la SS, les recensements d’avant et d’après-guerre en Europe, ainsi que les rapports des commissions d’enquête sur les crimes de guerre.