Le récit

DU CONFLIT

3- Le tournant

(1942–1943)

L’année 1942 commence sous de sombres auspices. Pour les Alliés, les mois précédents ont été une succession de défaites, de reculs, de chutes. L’Europe est sous la botte allemande. La France est occupée, l’Afrique du Nord partagée entre Italiens, Allemands et autorités vichystes. En Asie, le Japon a frappé comme la foudre, conquis la Malaisie, envahi la Birmanie, attaqué Pearl Harbor, pris les Philippines, l’Indonésie, Hong Kong et Singapour. Partout, l’Axe semble irrésistible. Mais c’est dans cette année noire que les lignes commencent, lentement, à bouger, et l’Axe à vaciller. Les puissances de l’Axe atteignent l’apogée de leur expansion, mais aussi les premières limites de leur emprise. Les coups qu’elles vont recevoir en 1942 et 1943 annonceront le long reflux à venir.

Carte : la situation en Europe en 1942

![]() L’Axe

L’Axe

![]() Conquêtes de l’Axe

Conquêtes de l’Axe

![]() Alliés de l’Axe

Alliés de l’Axe

![]() URSS

URSS

![]() Les Alliés

Les Alliés

![]() Pays neutres

Pays neutres

Stalingrad, mère de toutes les batailles

Sur le front de l’Est, l’Allemagne, après avoir échoué devant Moscou en décembre 1941, relance l’offensive. L’objectif n’est plus la capitale soviétique, mais les ressources stratégiques du Caucase et la Volga. Hitler veut s’emparer du pétrole de Bakou, vital pour nourrir ses Panzerdivisionen, et couper les routes d’approvisionnement soviétiques. L’opération Blau est déclenchée au printemps 1942. À nouveau, la Wehrmacht avance à travers les steppes, prend Kharkov, franchit le Don, approche du Caucase.

Le symbole de Stalingrad

Mais c’est sur la Volga que va se jouer la bataille la plus terrible : Stalingrad. Ville industrielle, symbolique parce qu’elle porte le nom de Staline, elle devient l’obsession d’Hitler. Il veut la rayer de la carte. Il compte également, par la prise de cette ville, briser le moral soviétique. La bataille s’engage à l’été 1942. Les bombardements nazis rasent la ville. Les combats urbains deviennent un enfer de poussière, de ruines et de sang. Chaque maison, chaque étage, chaque escalier est disputé à la baïonnette, à la grenade, à mains nues parfois. Mais sur ordre de Staline, les soldats soviétiques tiennent, centimètre par centimètre. Le général Joukov, stratège méthodique et implacable, prépare une contre-offensive.

Le premier désastre des Allemands

En novembre, l’opération Uranus est lancée. L’Armée rouge encercle Stalingrad, non pas par la ville elle-même, mais par les flancs, tenus par des troupes roumaines, italiennes et hongroises (alliées des allemands), mal équipées et démoralisées. La 6e armée allemande du général Paulus est piégée. Hitler ordonne de ne pas reculer. Il promet un ravitaillement aérien impossible à mettre en œuvre. Les semaines passent, le froid s’installe, la faim aussi. Les soldats meurent par milliers, gelés, affamés, isolés. Finalement, le 2 février 1943, après plus de cinq mois de lutte, Paulus capitule. Pour la première fois, une armée allemande entière se rend. Le choc est immense en Allemagne. La propagande ne peut cacher l’ampleur du désastre.

En Afrique, le « Renard du désert » en échec

Mais sur d’autres fronts l’équilibre se rompt aussi. En Afrique du Nord, les troupes de l’Axe, menées par le général Rommel, le légendaire « Renard du désert », avaient enchaîné les victoires. En juin 1942, elles menacent l’Égypte, avancent vers le canal de Suez. Les Alliés savent que la perte de cette voie stratégique serait catastrophique. C’est à El Alamein, à quelques kilomètres du Nil, que l’offensive de l’Axe est stoppée net. Le général britannique Montgomery, rigide mais efficace, rassemble des forces supérieures, des blindés nombreux et une logistique implacable. Après des semaines de préparation, l’assaut est lancé en octobre. Cette fois, l’Axe qui cède. Rommel recule. El Alamein est une victoire totale, mais aussi symbolique. Churchill le dit : « Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais c’est peut-être la fin du commencement. »

L’opération Torch : les américains sur le front européen

Dans le même temps, à l’Ouest du continent africain, les Américains font leur entrée sur le théâtre nord-africain. Le 8 novembre 1942, les troupes alliées débarquent au Maroc et en Algérie dans le cadre de l’opération Torch. C’est une autre grande première : les forces américaines, encore novices, entrent en guerre au sol contre l’armée allemande. Les troupes françaises d’Afrique, d’abord hostiles, finissent par se rallier aux Alliés après de rapides négociations. Pris en tenaille entre les forces britanniques venant d’Égypte et les troupes anglo-américaines débarquées au Maghreb, les Allemands et Italiens sont acculés.

La France totalement occupée

En réponse au débarquement allié en Afrique du Nord, l’Allemagne envahit la zone sud de la France jusque-là non occupée. La ligne de démarcation disparaît. Vichy conserve une façade de pouvoir, mais la France est désormais entièrement sous le joug nazi. Il faudra attendre mai 1943 pour que toute la Tunisie soit reconquise, et que l’Axe soit chassé d’Afrique.

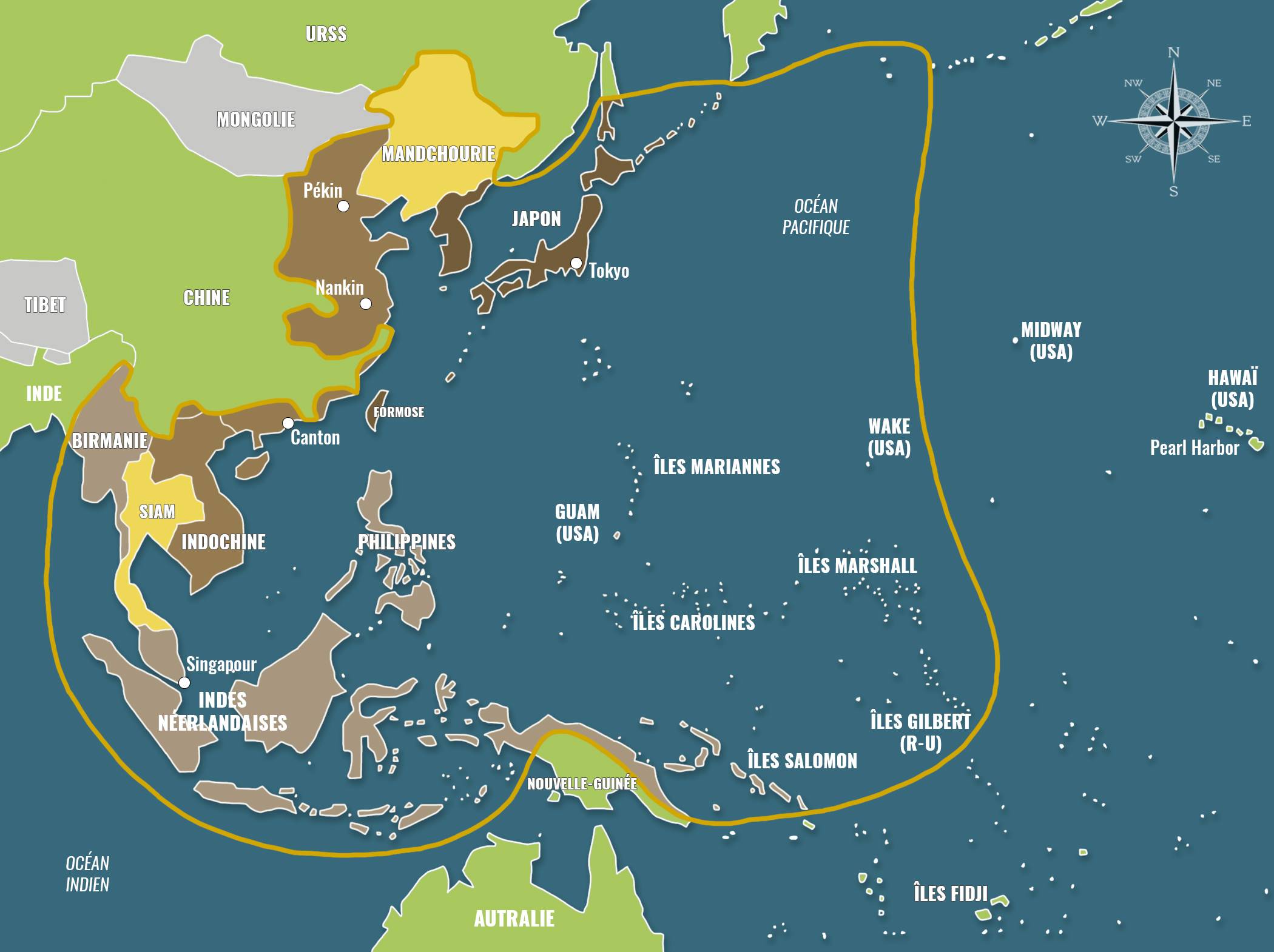

Carte : les victoires japonaises en 1941-1942

![]() Empire Japonais

Empire Japonais

![]() Conquêtes japonaises de 1934 à 1940

Conquêtes japonaises de 1934 à 1940

![]() Conquêtes japonaises de 1941 et 1942

Conquêtes japonaises de 1941 et 1942

![]() Alliés du Japon

Alliés du Japon

![]() Alliés

Alliés

![]() Expansion maximale du Japon en 1942

Expansion maximale du Japon en 1942

La bataille de Midway

Dans le Pacifique que le vent tourne également. Après l’humiliation de Pearl Harbor, les États-Unis se réorganisent à une vitesse vertigineuse. L’industrie de guerre américaine, colossale, commence à produire massivement chars, camions, avions, porte-avions, destroyers… La marine se réarme, les marines s’entraînent, la stratégie s’affine. Le 4 juin 1942, les Japonais, qui veulent tendre un piège aux forces américaines à Midway, se heurtent à une riposte éclair. Grâce au décryptage des codes japonais, les Américains anticipent l’attaque et infligent une défaite écrasante à la flotte impériale. Quatre porte-avions japonais sont coulés. Le Japon perd là sa capacité offensive navale. La bataille de Midway, qui dure du 4 au 7 juin 1942, est le Stalingrad du Pacifique.

Les premières reconquêtes d’îles

Dans la foulée, les États-Unis lancent leur première grande offensive terrestre contre le Japon : Guadalcanal, dans les îles Salomon. C’est une lutte épuisante, moite, brutale. Des mois de combats dans la jungle, de nuits d’angoisse, de maladies tropicales, d’assauts frontaux. Mais en février 1943, les Japonais se retirent. C’est la fin de leur expansion. À partir de là, ils ne cesseront plus de reculer, île après île, parfois au prix de combats désespérés jusqu’au dernier homme.

La bataille de Koursk

À l’été 1943, le front de l’Est est figé depuis la défaite allemande à Stalingrad. L’Armée rouge a repris l’initiative, mais une large saillie, un « saillant », s’enfonce encore dans les lignes allemandes autour de la ville de Koursk. Pour Hitler, cette anomalie est une opportunité : en l’écrasant par une attaque en tenaille depuis le nord et le sud, il espère rétablir la supériorité de la Wehrmacht et redorer le prestige terni du Reich. L’opération reçoit le nom de code Zitadelle.

La plus grande bataille de chars de l’Histoire

Les Allemands mettent tout en œuvre : plus de 2 700 chars et canons d’assaut, dont les redoutables Tigre et les nouveaux Panther, épaulés par 2 000 avions et près de 900 000 hommes. Côté soviétique, Staline et le maréchal Joukov connaissent les plans ennemis grâce aux renseignements fournis par l’espionnage et interceptés par la cryptanalyse. Plutôt que d’attaquer, ils transforment le saillant de Koursk en une forteresse gigantesque : plus de 5 000 kilomètres de tranchées, des champs de mines denses, des obstacles antichars, des positions d’artillerie camouflées et plusieurs lignes défensives successives. L’Armée rouge rassemble environ 1,3 million d’hommes, 3 600 chars et 2 400 avions pour encaisser le choc.

Le 5 juillet 1943, à l’aube, l’attaque allemande commence par un déluge d’artillerie. Au nord, le maréchal Model progresse lentement, stoppé par la profondeur des défenses soviétiques. Au sud, le général Hoth avance davantage : ses divisions blindées pénètrent profondément dans les lignes adverses, mais au prix de pertes élevées. Après plusieurs jours d’une lutte acharnée, le point culminant survient le 12 juillet près de Prokhorovka avec la plus grande bataille de chars de l’histoire. Des centaines de blindés s’affrontent à courte portée dans un chaos de fumée, de flammes et d’explosions.

Les allemands se retirent

Malgré l’engagement massif de ses meilleures divisions, la Wehrmacht ne parvient pas à briser les lignes soviétiques. Le 13 juillet, Hitler interrompt l’opération pour détourner des forces vers l’Italie, où les Alliés viennent de débarquer en Sicile. Les Soviétiques passent immédiatement à la contre-offensive : l’Armée rouge repousse les Allemands, libère Orel et Belgorod, et l’initiative stratégique ne quittera plus ses mains jusqu’à la fin de la guerre.

La bataille de Koursk marque un tournant décisif : c’est la dernière grande offensive allemande à l’Est et la démonstration que, désormais, la supériorité matérielle, industrielle et organisationnelle de l’Union soviétique écrasera progressivement la machine de guerre nazie.

Les camps d’extermination

Pendant ce temps, dans l’ombre des grandes batailles, l’ampleur de l’horreur nazie se dévoile peu à peu. Les premiers témoignages parviennent depuis la Pologne occupée : ghettos murés, déportations massives, disparitions organisées. Des camps comme Chelmno, Belzec, Sobibor commencent à fonctionner. À Wannsee, en janvier 1942, les hauts dignitaires nazis ont organisé de manière froide et bureaucratique la « solution finale », c’est-à-dire l’extermination systématique du peuple juif d’Europe. Les trains circulent nuit et jour, les convois s’accumulent, les camps de la mort se remplissent. Mais pour beaucoup en Occident, la vérité semble encore inconcevable. L’échelle du crime dépasse l’entendement.

Les Alliés débarquent en Sicile

À la fin de 1943, les forces de l’Axe sont partout sur la défensive. Le débarquement Allié en Sicile a provoqué la chute de Mussolini. Le dictateur fasciste est arrêté, remplacé par le maréchal Badoglio. Mais les Allemands interviennent aussitôt, libèrent Mussolini lors d’une opération commando, et occupent le nord du pays. Les combats sont féroces sur la péninsule. Rome n’est pas encore atteinte. Le front italien devient un piège de montagnes, de lignes de défense tenaces et de villes détruites. Mais l’Italie fasciste a cessé d’exister.

En deux ans, la guerre a changé de visage. Ce qui paraissait une conquête irrésistible de l’Allemagne s’est transformé en lutte d’usure. Le monde libre a relevé la tête. Les Alliés ont compris que cette guerre ne se gagnerait ni par des demi-mesures ni par la seule résistance. Elle exige tout : sang, acier, terre, feu.

L’année 1944 s’annonce comme celle de la reconquête. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS préparent, chacun sur leurs fronts, une poussée décisive. L’Axe recule. Mais il se défend encore avec une férocité terrible. La route vers la paix sera encore longue et sanglante.