Le récit

DU CONFLIT

1 – Les sentiers de la guerre

(1918–1939)

Une paix amère (1918–1923)

L’Europe, au sortir de la Première Guerre mondiale, n’était plus que ruines, veuves et promesses trahies. Les corps enterrés semblaient crier que l’horreur était venue à son paroxysme, pourtant, ce n’était là qu’un avant-goût des sentiers menant à la Seconde Guerre mondiale.

En 1919, les vainqueurs, réunis dans le faste de Versailles, voulaient croire qu’ils fondaient un monde nouveau. Ils imposèrent à l’Allemagne un traité humiliant, lourd de dettes, de sanctions, de pertes territoriales, et de clauses militaires drastiques. Malgré tout, l’Allemagne, saignée, humiliée, amputée, accepta ce traité sans l’avoir réellement négocié. Ainsi, à Berlin, dans les rues, dans les casernes, dans les journaux, naquit un mythe empoisonné : celui du « coup de poignard dans le dos ». Car pour beaucoup, l’armée n’avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais été trahie par les civils, les Juifs, les socialistes, les démocrates. Ainsi, ce mensonge, martelé pendant des années, allait devenir la matrice des totalitarismes à venir.

Le fascisme s’installe en Italie

Le monde d’après-guerre, malgré quelques percées démocratiques, restait profondément instable. Du côté de l’Allemagne, la République de Weimar, fragile et contestée, survivait sous la menace constante des extrêmes, à droite comme à gauche. En Italie, la démocratie libérale vacillait. Ainsi, en 1922, un homme venu de la presse et des tranchées, Benito Mussolini, prit le pouvoir après une marche théâtrale sur Rome. Le fascisme était né. Ce système autoritaire, exaltant la nation, le chef et la guerre, montrait qu’une autre voie que la démocratie libérale pouvait séduire les masses.

La crise économique de 29

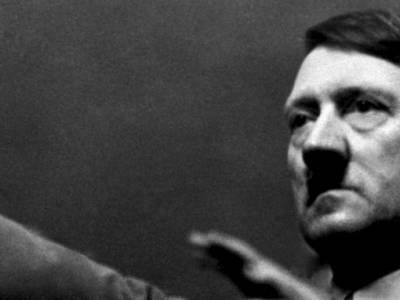

Néanmoins, c’est la crise économique qui allait balayer les dernières illusions et faire le nid des extrêmes. Le 24 octobre 1929, la Bourse de New York s’effondre, entraînant dans sa chute l’économie mondiale. C’est le « jeudi noir ». En raison de sa très forte dépendante des capitaux américains pour sa reconstruction, l’Allemagne fut particulièrement touchée. Le chômage explosa, les banques firent faillite, les petits épargnants perdirent tout. Dans les rues de Berlin, la misère rivalisait avec la colère. C’est ainsi que dans ce climat de désespoir le discours d’un homme allait trouver un écho inattendu : Adolf Hitler, ancien caporal de la Grande Guerre, dirigeait un petit parti, le NSDAP, qui jusqu’alors n’avait été qu’un mouvement marginal. Mais qui bientôt allait prendre le pouvoir.

La nomination d’Hitler

A la faveur de la crise, les idées radicales prenaient feu. Hitler dénonçait le traité de Versailles, la démocratie, le marxisme, les Juifs, et appelait à la régénération de l’Allemagne par le sang, la force et l’unité raciale. Son parti prospéra. Finalement, aux élections de juillet 1932, les nazis devinrent la première force politique du pays. Quelques mois plus tard, le 30 janvier 1933, Hitler fut nommé chancelier par le président Hindenburg. A ce moment là, les conservateurs pensaient pouvoir le contrôler. Ils voyaient Hitler comme un bouffon utile contre les communistes, et qu’ils allaient pouvoir le manipuler. Or c’est l’inverse qui se produira : une fois au pouvoir, Hitler ne perdit pas de temps pour mettre l’Allemagne à sa botte.

- En février, il profite de l’incendie du Reichstag (probablement provoqué par ses hommes) pour suspendre les libertés fondamentales.

- En mars, il fait voter la loi des pleins pouvoirs : il peut désormais gouverner sans Parlement.

- En juin, tous les autres partis politiques sont interdits.

- En juillet, l’Allemagne devient un État totalitaire.

En définitive, en quelques semaines seulement la République de Weimar fut enterrée. Et le IIIe Reich naquit sur ses cendres.

La mise en place du totalitarisme

Dès lors, Hitler transforma l’Allemagne en un État totalitaire. Le parti nazi infiltra chaque rouage de la société, l’école, la justice, les arts, les syndicats, les sports. La Gestapo traquait les opposants. Les premiers camps de concentration furent construits et accueillirent dès 1933 communistes, socialistes, et plus tard, tous les indésirables du régime. La propagande, orchestrée par Goebbels, encensait le Führer et préparait les esprits à l’idée de guerre, de purification raciale, de revanche. Toutefois ce n’est pas la brutalité seule qui expliqua l’adhésion du peuple. En effet, Hitler, en relançant l’économie grâce aux grands travaux, au réarmement massif, et à l’effondrement du chômage, rendit à l’Allemagne une forme de prospérité. L’ordre semblait rétabli. L’humiliation effacée. Le nationalisme restauré. Beaucoup, en Allemagne et même à l’étranger, fermèrent les yeux, voire applaudirent.

A l’Est, la montée en puissance du Japon impérial (1931–1939)

Pendant que l’Europe se relevait difficilement de la Grande Guerre et que les régimes autoritaires gagnaient du terrain à l’Ouest, un autre péril grandissait en Asie. Le Japon, sorti victorieux de la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés, s’était imposé comme une puissance montante. En effet, dotée d’une marine redoutée et d’une industrie en plein essor, cet empire était en revanche pauvre en ressources naturelles. Au niveau politique, le Japon était porté par une idéologie nationaliste, militariste et expansionniste, et regardait vers la Chine et l’Asie du Sud-Est avec un appétit grandissant.

L’invasion de la Mandchourie

Ainsi, en 1931, l’armée japonaise, sous prétexte d’un sabotage ferroviaire douteux, envahit la Mandchourie, région riche en charbon et en matières premières. C’est le début d’une dérive militaire incontrôlée : les militaires prennent de plus en plus le pas sur le pouvoir civil et s’affranchissent de toute autorité extérieure. La Société des Nations proteste mollement, mais son impuissance face à l’agression japonaise marque déjà la fin de son crédit international. Le Japon, humilié par ces critiques, quitte l’organisation en 1933 et entame une militarisation accélérée de sa société.

Le massacre de Nankin

Dans les années qui suivent, Tokyo prépare patiemment une domination régionale totale. En 1937, c’est une nouvelle étape : les tensions avec la Chine dégénèrent en guerre ouverte après l’incident du pont Marco Polo, près de Pékin. Le Second conflit sino-japonais commence. Cette guerre devient rapidement un carnage. L’armée impériale, disciplinée et fanatisée, se livre à des exactions massives. L’épisode le plus tragique survient à Nankin, où les troupes japonaises massacrent en quelques semaines plus de 200 000 civils et prisonniers chinois.

Dès lors, le Japon poursuit sa conquête : les grandes villes côtières tombent les unes après les autres. Cependant, la Chine nationaliste, dirigée par Tchang Kaï-chek, refuse de capituler. Le pays se replie dans l’intérieur des terres, vers Chongqing, et continue la résistance, malgré les bombardements et la famine. Dans le même temps, une alliance fragile se noue entre les nationalistes et les communistes de Mao Zedong, unis dans un sursaut contre l’envahisseur.

La quête désespérée de ressources naturelles

À la fin des années 1930, le Japon, sûr de sa puissance, commence à envisager une expansion plus vaste, au détriment des puissances coloniales occidentales. Le concept de « Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale » – un habillage idéologique pour justifier l’annexion de territoires riches en ressources – est mis en avant par les propagandistes. Tokyo lorgne désormais sur l’Indochine française, les Indes néerlandaises, la Malaisie britannique et les Philippines américaines. En conséquence de quoi le Japon se rapproche de l’Allemagne nazie, partageant en effet avec elle une hostilité aux démocraties et une volonté de domination raciale.

La faiblesse des démocraties

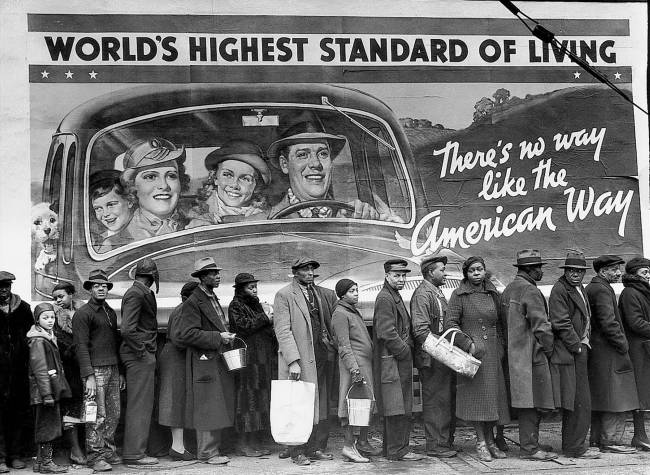

Pendant ce temps, en Occident, les démocraties restent timorées. Traumatisées par la boucherie de 14–18, elles hésitent à intervenir, prêchent l’apaisement, espèrent que les tensions passeront. En France, l’instabilité politique affaiblit chaque gouvernement. Au Royaume-Uni, la priorité est à la reconstruction sociale. Et aux États-Unis la grande majorité de l’opinion refuse toute implication européenne.

Les premières victoires des fascismes

L’Italie fasciste, de son côté, mène des conquêtes coloniales sanglantes : l’Éthiopie est envahie en 1935, malgré la condamnation de la Société des Nations, impuissante à agir. En Espagne, la guerre civile éclate en 1936, opposant la République aux nationalistes du général Franco. Hitler et Mussolini apportent un soutien décisif au camp franquiste, testant leurs armes et leurs avions sur les populations civiles de Guernica, notamment. La République espagnole, soutenue timidement par les brigades internationales et l’Union soviétique, finit par s’effondrer. La victoire de Franco en 1939 fut une victoire idéologique pour les fascismes.

Hitler défie les démocraties

En Allemagne, Hitler passe à la diplomatie offensive. Ainsi, en 1936, il remilitarise la Rhénanie, en violation du traité de Versailles. Les puissances occidentales protestent mollement. En 1938, il annexe l’Autriche – l’Anschluss – sous les acclamations. Puis il se tourne vers les Sudètes, région tchécoslovaque peuplée de germanophones. À Munich, en septembre 1938, les dirigeants britanniques, Neville Chamberlain, et français Edouard Daladier, cédènt à toutes ses exigences. Ce sont les accords de Munich. Le Premier ministre britannique revint à Londres en promettant « la paix pour notre temps ». Pourtant, en mars 1939, Hitler annexe finalement toute la Tchécoslovaquie, mettant fin au mensonge de ses intentions « pacifiques ». Cette fois, le monde commence à ouvrir les yeux.

Hitler et Neville Chamberlin, à Munich

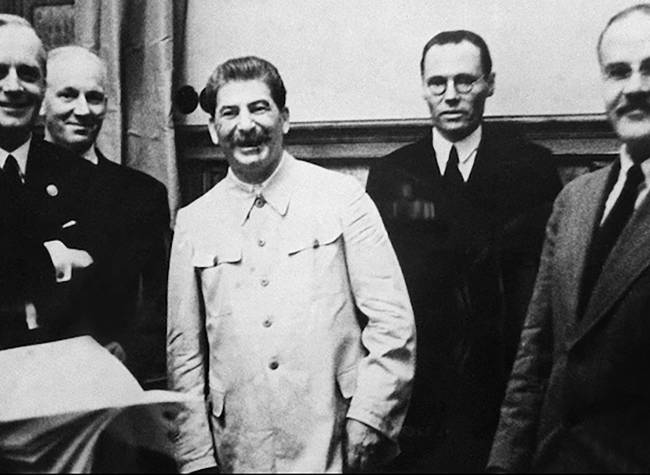

Joachim Von Ribbentrop, Friedrich Gaus, Joseph Staline et Viatcheslav Molotov viennent de signer le pacte de non-agression – 23 août 1939

L’URSS et le Japon s’affrontent

En Asie, les tensions s’accentuent avec l’Union soviétique, qui affronte brièvement les troupes japonaises en Mongolie lors de la bataille de Khalkhin Gol (mai à septembre 1939). Les Soviétiques, dirigés par le général Joukov, infligent une défaite cinglante aux Japonais. Cet affrontement, peu connu en Occident, va jouer un rôle majeur : il va en effet convaincre Tokyo de ne pas attaquer l’URSS – ce que fera l’Allemagne plus tard –, mais plutôt de poursuivre une stratégie vers le Sud.

Le choc du pacte germano-soviétique

En Europe, pendant l’été 39, alors que tout semble indiquer un affrontement imminent avec l’Union soviétique, Hitler surprend tout le monde en signant, le 23 août 1939, un pacte de non-agression avec Staline. Le pacte germano-soviétique, qui comprend un protocole secret de partage de l’Europe de l’Est, donne à Hitler la liberté d’attaquer la Pologne sans craindre l’URSS. Pour Staline, c’est un répit doublé d’un calcul cynique. En revanche pour les occidentaux, c’est un choc. Seulement une semaine plus tard, le 1er septembre 1939, les troupes allemandes franchissent la frontière polonaise. En raison de leur alliance avec la Pologne, deux jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne.

L’histoire recommence. Et cette fois, elle ira plus loin encore dans l’horreur.