Joseph Staline

(1878–1953)

Un fils du Caucase

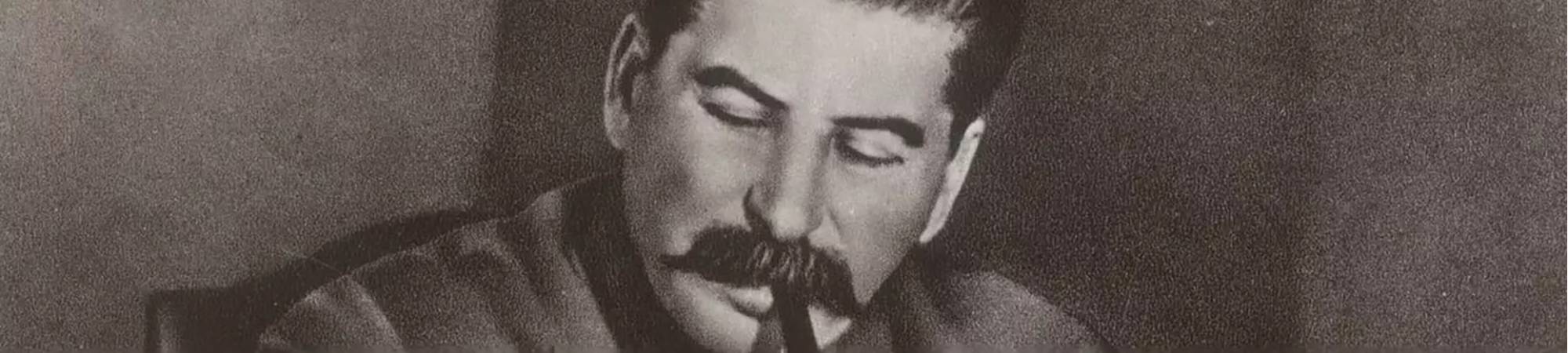

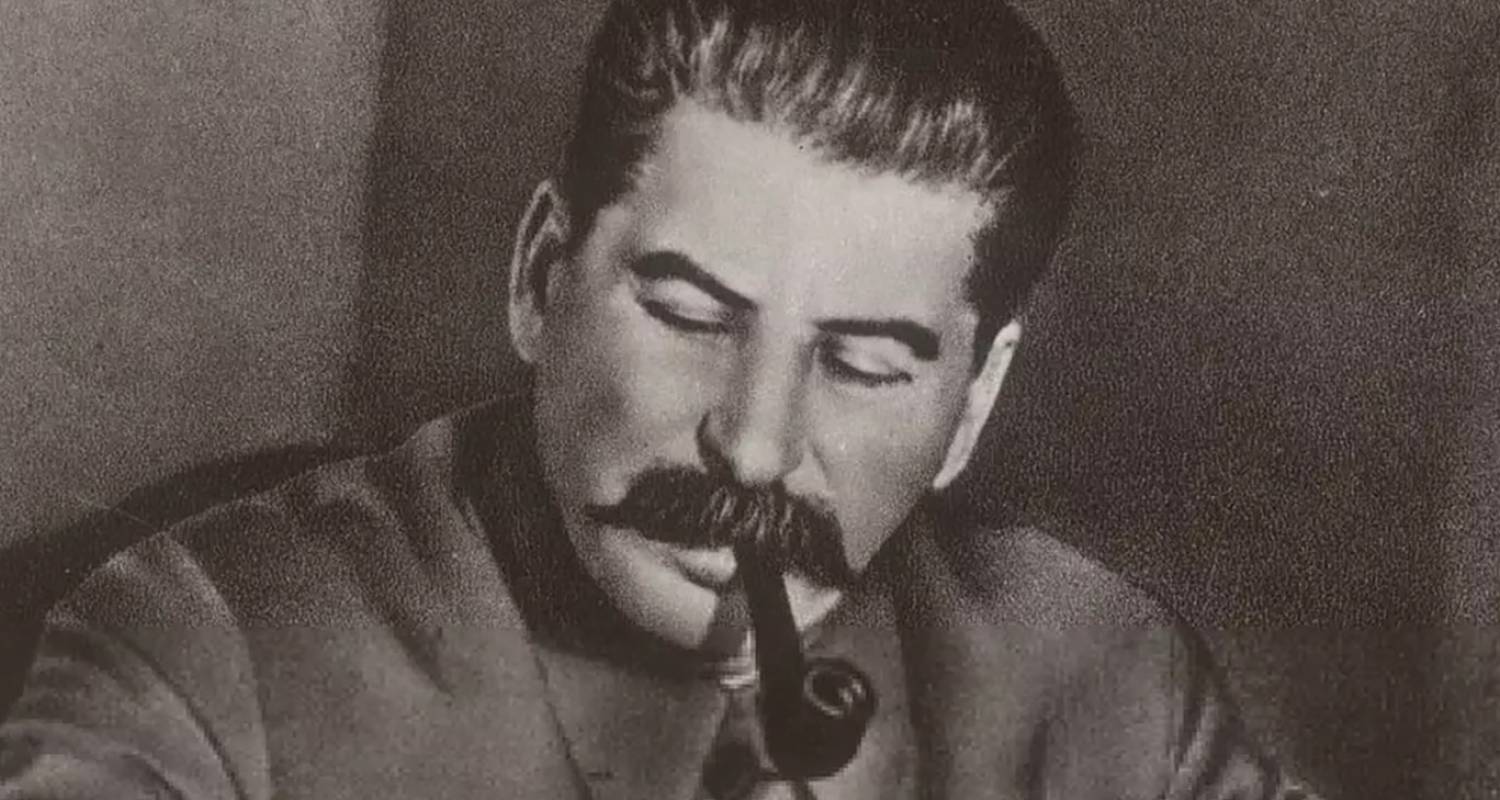

Joseph Vissarionovitch Djougachvili naît le 18 décembre 1878 (selon le calendrier julien) à Gori, en Géorgie, alors province de l’Empire russe. Fils d’un cordonnier violent et alcoolique, il grandit dans un environnement dur, marqué par la pauvreté et les brimades. Sa mère, pieuse et déterminée, le destine à la prêtrise et l’inscrit au séminaire orthodoxe de Tiflis. Toutefois, le jeune homme en sortira athée et révolutionnaire, séduit par les écrits de Marx et de Lénine.

Il entre très tôt dans les cercles bolcheviques clandestins. Organisateur de grèves, braqueur de banques pour financer le parti, exilé plusieurs fois par la police tsariste, il forge peu à peu sa réputation de militant endurant et impitoyable. C’est durant ces années qu’il adopte le pseudonyme de Staline – « l’homme d’acier ». Son nom deviendra synonyme de pouvoir absolu et de terreur.

L’ascension d’un apparatchik

Staline n’est ni le plus brillant théoricien ni le plus charismatique des bolcheviques, mais il est méthodique, prudent et habile. Après la révolution d’Octobre 1917, il se rapproche de Lénine et devient commissaire aux nationalités, puis membre du politburo. Il tisse sa toile dans l’appareil du parti, cultivant une image d’homme simple, travailleur, dévoué à la cause.

À la mort de Lénine en 1924, une lutte de succession s’ouvre. Staline, profitant de son poste de secrétaire général du Parti communiste, élimine méthodiquement ses rivaux, notamment Trotski, exilé puis assassiné, Zinoviev et Kameniev, tous exécutés ou marginalisés. Ainsi, par un savant mélange de terreur, de manipulation idéologique et de contrôle administratif, il s’impose, à la fin des années 1920, comme le maître absolu de l’URSS.

Terreur et industrialisation

Durant les années 1930, Staline engage un vaste programme de collectivisation de l’agriculture et d’industrialisation forcée, au prix de souffrances immenses. En effet, les paysans riches, ou « koulaks », sont déportés par millions. Les famines ravagent l’Ukraine (la grande famine de 1932-33, ou Holodomor).

Mais plus encore, ces années sont celles de la grande Terreur. De 1936 à 1938, Staline lance une série de purges sanglantes : procès truqués, tortures, exécutions massives. Officiers de l’Armée rouge, cadres du Parti, intellectuels, artistes, tous peuvent être accusés d’« espionnage » ou de « trahison ». Paranoïaque, Staline sacrifie même les plus fidèles, par peur d’un complot. Près de 700 000 exécutions en trois ans, des millions de déportés vers le Goulag : l’URSS devient un État-prison, dirigé par la peur.

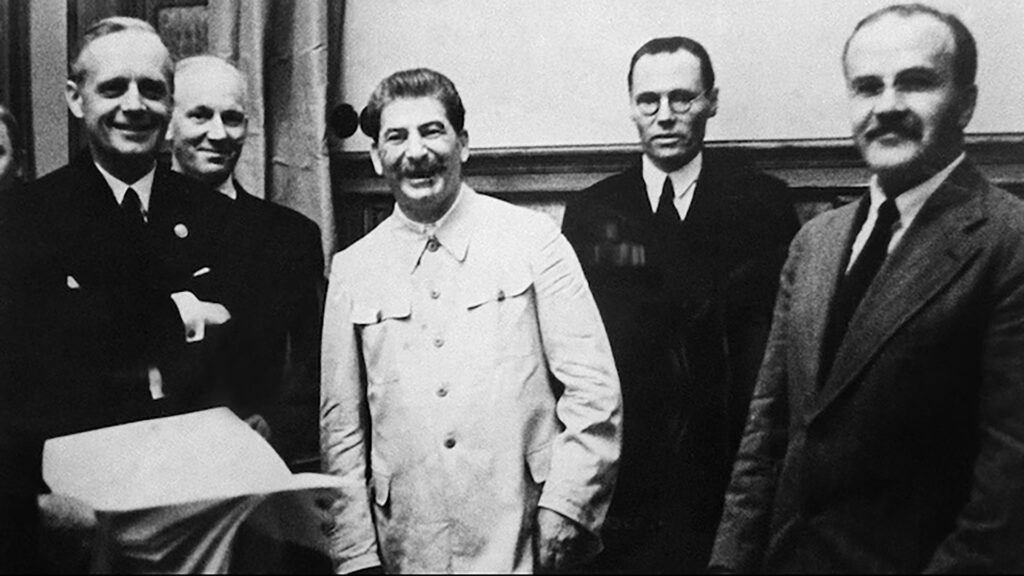

Pacte avec le diable

Le 23 août 1939, contre toute attente, Staline signe avec Hitler le pacte germano-soviétique, dit Molotov-Ribbentrop. Cet accord de non-agression s’accompagne d’un protocole secret : les deux dictatures se partagent l’Europe de l’Est. Peu après, Hitler envahit la Pologne à l’ouest, et Staline envoie ses troupes à l’est. Il annexe les Pays baltes, la Bessarabie, et attaque la Finlande durant la guerre d’Hiver (1939–1940), où l’Armée rouge subit de lourdes pertes.

Getty Images / AFP

Malgré ce pacte, Staline se méfie de l’Allemagne. Il tente de gagner du temps, réarme en silence, mais reste aveugle aux signes d’un assaut imminent. Il rejette les avertissements occidentaux, et jusqu’à la dernière minute, refuse de croire à une attaque allemande.

L’invasion et la guerre patriotique

Le 22 juin 1941, Hitler lance l’opération Barbarossa. L’invasion allemande prend l’URSS totalement au dépourvu. Staline, sidéré, disparaît plusieurs jours, incapable de réagir. Mais dès juillet, il reprend la main et mobilise la nation. C’est le début de ce que les Soviétiques appelleront la Grande Guerre patriotique.

Staline assume la direction militaire suprême. S’il commet de lourdes erreurs au début (interdiction de battre en retraite, interventions tactiques désastreuses), il apprend progressivement à écouter ses généraux, comme Joukov ou Konev. L’Armée rouge recule, mais tient, puis contre-attaque.

Il fait appel au patriotisme russe, rouvre certaines églises, réhabilite des symboles tsaristes, transforme la guerre en croisade nationale contre l’envahisseur. En parallèle, il renforce la répression intérieure : déportations massives de peuples entiers accusés de collaboration (Tchétchènes, Tatars, etc.), exécutions sommaires, surveillance accrue de la population.

Stalingrad et la revanche

La bataille de Stalingrad (1942–1943), symbole absolu de la ténacité soviétique, est la grande victoire de Staline, qui y engage tout : troupes, ressources, propagande. La résistance acharnée des soldats soviétiques, combinée à une contre-offensive brillante, provoque l’encerclement de la VIe armée allemande. Ce tournant marque le début du reflux nazi, et la montée en puissance de l’URSS dans la guerre.

De là, Staline mène son pays vers une victoire sanglante : Koursk, Leningrad, puis la longue reconquête de l’Europe de l’Est. À chaque avancée, il impose le modèle soviétique : les pays « libérés » deviennent rapidement des satellites. Il installe des régimes communistes fidèles à Moscou, préparant dès 1944 le glacis de l’Est.

Yalta, Berlin, l’ombre du vainqueur

En 1945, Staline est au sommet de sa puissance. Il rencontre Roosevelt et Churchill à Yalta, et impose sa vision de l’après-guerre. L’Europe de l’Est lui est concédée. À Potsdam, il négocie encore, tout en organisant les bases de ce qui deviendra, très vite, la guerre froide.

L’Armée rouge prend Berlin en mai 1945. C’est une victoire éclatante, mais aussi un moment de vengeance terrible : pillages, exactions et viols massifs sont commis par les troupes soviétiques. Le prix humain de la guerre est colossal : plus de 25 millions de morts soviétiques, une nation brisée, mais victorieuse.

Après-guerre : le père des peuples ou le despote glacé

Staline sort de la guerre en vainqueur absolu, auréolé d’un prestige immense. Toutefois, très vite, il renoue avec la paranoïa. Il relance des purges, l’antisémitisme d’État (affaire des blouses blanches) et la persécution de tous ceux qu’il soupçonne de déviation idéologique.

Il durcit la censure, multiplie les procès truqués dans les pays de l’Est, et transforme le Kominform en instrument de contrôle des partis communistes étrangers. L’URSS devient un modèle totalitaire poussé à l’extrême, fondé sur la peur, la surveillance, le culte de la personnalité. Il prépare même une nouvelle vague de répression au moment de sa mort.

Le 5 mars 1953, il meurt d’une hémorragie cérébrale, seul dans sa datcha, après avoir été abandonné pendant plusieurs heures par ses proches, terrorisés à l’idée de prendre une initiative sans ordre. Ses funérailles sont grandioses, mais dès 1956, Khrouchtchev ouvre une ère de déstalinisation partielle, dénonçant publiquement les crimes du tyran.

Joseph Staline en quelques questions

Né Iossif Vissarionovitch Djougachvili en Géorgie, il était un révolutionnaire bolchevique de la première heure. Surnommé « l’homme d’acier » (Staline), il a gravi les échelons du Parti communiste en tant qu’organisateur efficace et impitoyable, avant de succéder à Lénine en écartant ses rivaux, dont Léon Trotski.

Malgré de nombreux avertissements de ses services de renseignement et de Churchill, Staline était convaincu que Hitler ne risquerait pas une guerre sur deux fronts avant d’avoir vaincu l’Angleterre. Il pensait que le pacte de non-agression de 1939 lui donnerait plus de temps pour moderniser l’Armée rouge.

Les « Grandes Purges » ont décapité le commandement de l’Armée rouge, éliminant des milliers d’officiers expérimentés. Ce manque de cadres qualifiés explique en grande partie les désastres militaires soviétiques des premiers mois de l’opération Barbarossa en 1941.

Pour Staline, il n’y avait pas de prisonniers de guerre, seulement des « traîtres à la patrie ». Son propre fils, Iakov, fut capturé par les Allemands, mais Staline refusa de l’échanger contre le maréchal Paulus, déclarant qu’on n’échangeait pas « un soldat contre un maréchal ».

En 1945, Staline sort de la guerre comme l’un des hommes les plus puissants au monde. Il a étendu l’influence soviétique sur toute l’Europe de l’Est (le futur Bloc de l’Est) et a transformé l’URSS en une superpuissance nucléaire, marquant le début de la Guerre froide.