LES DOSSIERS

La naissance de la bombe atomique

Un frisson dans le monde scientifique

1939. En Europe, la guerre s’apprête à éclater, mais dans les laboratoires de Berlin et de Rome, un autre bouleversement est en cours. Deux chimistes allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, viennent de réaliser une expérience inattendue : en bombardant de l’uranium avec des neutrons, ils obtiennent… du baryum, un élément bien plus léger. L’uranium s’est scindé en deux — un phénomène baptisé « fission nucléaire » par Lise Meitner et Otto Frisch, réfugiés hors d’Allemagne nazie.

Ce n’est pas seulement une découverte scientifique : c’est un séisme. La fission libère une énergie prodigieuse. Dans un article théorique, on évoque la possibilité d’une « réaction en chaîne » capable de libérer l’énergie équivalente à des milliers de tonnes de TNT.

Le danger d’une arme atomique entre les mains des nazis

Très vite, l’ombre d’Hitler plane sur cette découverte. En Allemagne, des scientifiques comme Werner Heisenberg et Kurt Diebner se penchent sur la question. En Europe et aux États-Unis, l’inquiétude monte : et si le régime nazi, avec ses moyens industriels, parvenait à fabriquer une telle arme avant les Alliés ?

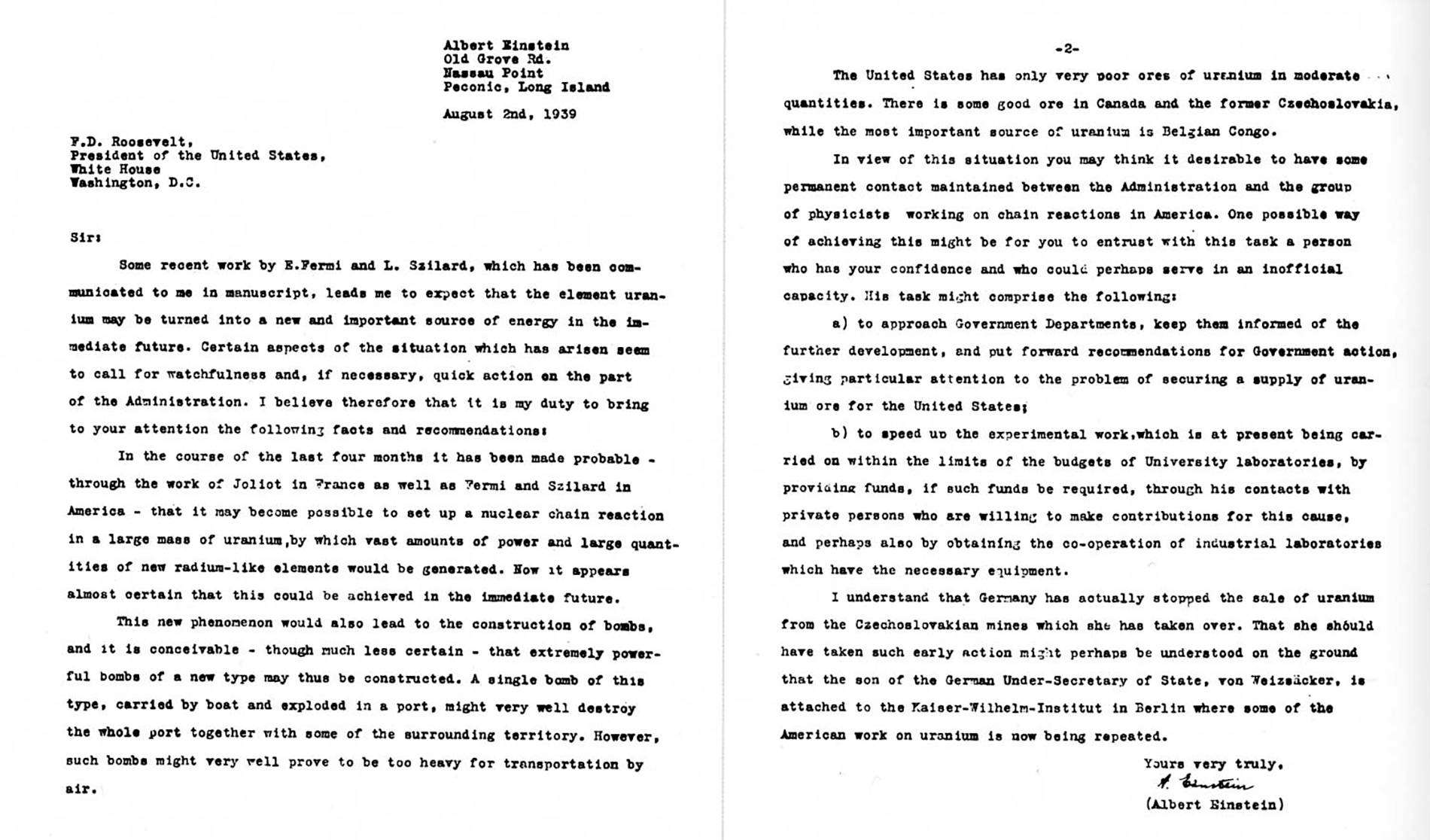

Ainsi, durant l’été 1939, deux éminents physiciens réfugiés aux États-Unis, Leó Szilárd et Eugene Wigner, vont convaincre Albert Einstein de signer une lettre à l’attention du président Roosevelt. Le document, connu sous le nom de « lettre Einstein-Szilárd », alerte sur le danger potentiel. Il suggère que les États-Unis s’emparent rapidement du sujet. Le 11 octobre 1939, la lettre est présentée à Roosevelt. Celui-ci se montre d’abord prudent. Néanmoins, il décide de créer un comité chargé d’examiner la faisabilité d’un programme nucléaire. La course vient de commencer.

Un projet extrêmement technique

Pendant deux ans, le projet reste embryonnaire, freiné par le manque de coordination et la complexité technique. Mais en 1941, tout s’accélère. En effet, la guerre s’étend au Pacifique et les États-Unis se rapprochent d’une entrée en guerre. De plus, la menace allemande convainc Washington de passer à la vitesse supérieure. En août 1942, le « Manhattan Engineer District » est officiellement créé, sous la direction du général Leslie Groves. C’est la naissance du Projet Manhattan.

La lettre « Einstein-Szilárd » adressée à Roosevelt

Le Projet Manhattan

Groves choisit Robert Oppenheimer, scientifique à la réputation brillante mais au tempérament imprévisible, pour diriger le projet. Le laboratoire central est construit à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Autour d’Oppenheimer, un rassemblement inédit de talents venus de toute la planète se met en place : Niels Bohr, Enrico Fermi, Richard Feynman, Hans Bethe, Edward Teller… La plupart sont des réfugiés ayant fui les régimes fascistes, et tous savent que le temps presse.

Robert Oppenheimer (au centre avec le chapeau) et une partie de son équipe

Le défi est immense. En effet, l’arme rêvée nécessite une réaction en chaîne incontrôlable, ce qui demande une masse critique d’un isotope fissile rare : l’uranium-235 ou le plutonium-239. Or, ces matériaux sont extraordinairement difficiles à produire. À Oak Ridge, dans le Tennessee, d’immenses usines utilisent la diffusion gazeuse et la séparation électromagnétique pour enrichir l’uranium. À Hanford, dans l’État de Washington, de gigantesques réacteurs produisent du plutonium. Les chiffres donnent le vertige : le projet mobilise plus de 125 000 personnes, dont la plupart ignorent la finalité exacte de leur travail.

»Évolution des dépenses mensuelles (en dollars) du Projet Manhattan (1942-1946)

Entre 1942 et 1946, le Projet Manhattan a représenté l’un des investissements scientifiques et industriels les plus massifs de l’histoire des États-Unis. Ce graphique illustre l’accélération fulgurante des dépenses de l’Atomic Energy Commission (AEC).

Points clés à retenir :

Le démarrage (Août 1942) : un premier pic de 15 millions de $ marque le lancement officiel du projet sous commandement militaire.

L’apogée industrielle (1944) : au plus fort de la construction des complexes d’Oak Ridge et de Hanford, les dépenses approchent ou dépassent les 100 millions de $ par mois (soit plus de 2 milliards $ actuels en tenant compte de l’inflation).

Le coût total : à la fin de l’année 1946, l’effort financier global s’élève à environ 2,2 milliards de dollars de l’époque.

Ces sommets de dépenses en 1944 correspondent à la phase de production intensive du combustible nucléaire (Uranium et Plutonium) nécessaire pour les tests de Trinity et les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki.

La crainte du programme allemand

Pendant ce temps, en Allemagne, le programme nucléaire — surnommé plus tard par les historiens « l’uraniumverein » — stagne. Les scientifiques nazis se heurtent à un manque de moyens, de matières premières et à l’absence de volonté politique forte. En effet, Hitler, sceptique, préfère investir dans les armes conventionnelles et les fusées V2. Mais les Alliés l’ignorent encore, et continuent de craindre que l’Allemagne soit sur le point de réussir.

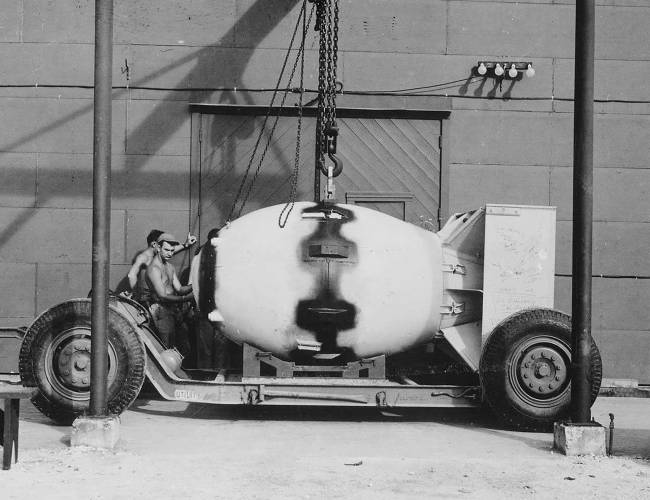

Deux concepts d’arme

À Los Alamos, la recherche avance à marche forcée. Deux concepts d’armes sont développés. D’abord, une bombe à l’uranium enrichi, baptisée « Little Boy ». Ensuite, une bombe au plutonium, baptisée « Fat Man ».

Pour l’uranium, le principe d’assemblage par canon (tirer deux morceaux d’uranium l’un contre l’autre) semble sûr et ne nécessite pas d’essai préalable. A l’inverse, pour le plutonium, la technique est bien plus complexe : le plutonium produit à Hanford contient des impuretés qui risquent de provoquer une prédétonation. Les scientifiques inventent alors un système d’implosion, dans lequel des explosifs parfaitement synchronisés compriment le noyau de plutonium jusqu’à atteindre la masse critique. Ce mécanisme nécessite des calculs d’une précision extrême et une mise au point qui frôle parfois le désastre.

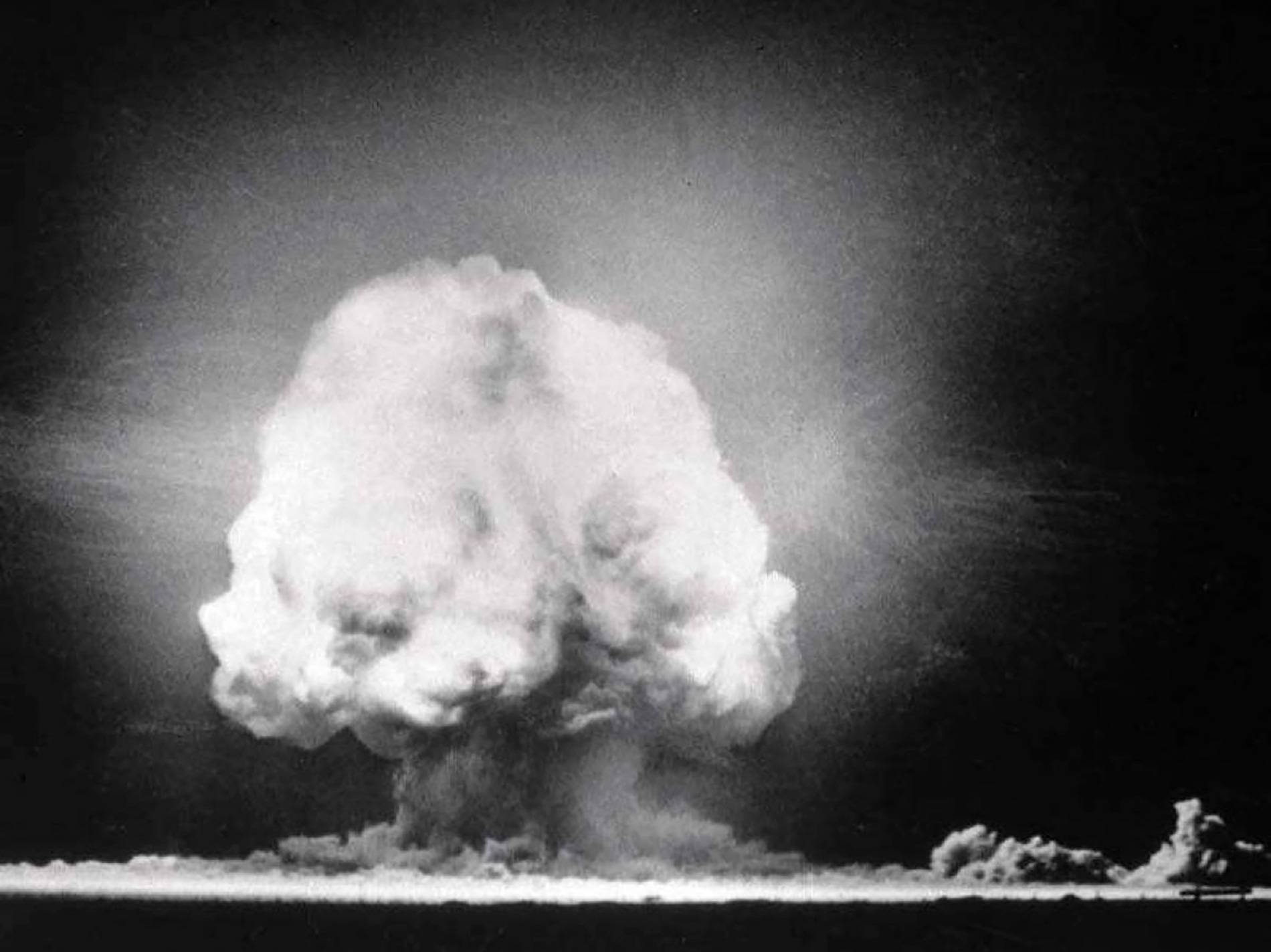

Trinity, le premier essai nucléaire de l’Histoire

En mai 1945, l’Allemagne capitule. Les Alliés découvrent avec soulagement que les recherches nazies étaient loin de l’achèvement. Mais la guerre contre le Japon continue, et le Projet Manhattan, désormais mûr, se tourne vers un nouvel objectif : forcer Tokyo à capituler sans invasion terrestre.

Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, la bombe est testée. Il s’agit du premier essai nucléaire de l’histoire — nom de code Trinity. C’est un succès, la bombe illumine la nuit d’un éclat aveuglant. Oppenheimer murmure : « Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. » En outre, la puissance dégagée dépasse toutes les estimations.

Trinity, l’explosion de la toute première bombe atomique de l’Histoire

Les craintes d’une réaction en chaîne qui embraserait l’atmosphère

Au début du Projet Manhattan, dans les laboratoires de Los Alamos et dans les bureaux des théoriciens, un murmure inquiétant circulait. La fission nucléaire était un domaine si nouveau que même les physiciens les plus brillants n’avaient pas encore une vision claire de tous ses effets.

La crainte d’une mise à feu de l’atmosphère

En 1942, lors des premières discussions sur la faisabilité d’une bombe, Edward Teller — futur « père » de la bombe H — souleva une question qui fit frissonner ses collègues. L’explosion pourrait-elle libérer tellement d’énergie que l’azote de l’air ou l’hydrogène de l’eau subiraient eux aussi une réaction en chaîne ? En d’autres termes, et si, en déclenchant la bombe, on mettait le feu à l’atmosphère ou aux océans… provoquant la fin de toute vie sur Terre ?

La question n’était pas de la pure science-fiction. Les équations sur la température atteinte au cœur de l’explosion suggéraient que les conditions pourraient être comparables à celles qui règnent au centre du Soleil. Dans un tel scénario, des réactions de fusion incontrôlées pourraient théoriquement s’auto-entretenir.

Oppenheimer, inquiet, demanda à Hans Bethe d’examiner sérieusement la question. Après plusieurs semaines de calculs complexes, Bethe conclut que la probabilité d’un tel cataclysme était nulle… ou presque. Ce « presque » — infinitésimal, mais existant — ne fit pas disparaître complètement le malaise.

Le soulagement après Trinity

Le 16 juillet 1945, au moment du test Trinity, certains sur le site avaient encore cette idée en tête. George Kistiakowsky, expert en explosifs, plaisanta : « Eh bien, si l’atmosphère prend feu, au moins nous ne saurons pas que nous nous sommes trompés… » Mais lorsque la boule de feu s’éleva dans le ciel et se dissipa sans embraser le monde, un soupir de soulagement parcourut le désert du Nouveau-Mexique.

La première bombe : Little Boy

Trois semaines après le succès de Trinity, le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay décolle de l’île de Tinian. À son bord, la bombe « Little Boy ». À 8h15, la charge explose à 600 mètres au-dessus d’Hiroshima. Cette ville est alors un grand port et centre logistique vital, abritant des dépôts de munitions, une base militaire et un nœud ferroviaire stratégique. L’onde de choc, la chaleur et les radiations anéantissent au moins 70% de la ville en quelques secondes. On estime qu’environ 70 000 à 80 000 personnes meurent instantanément. Des dizaines de milliers d’autres succomberont dans les semaines suivantes.

Le Japon ne capitule pas

Pourtant, au sommet de l’État japonais, la réaction n’est pas immédiate. Les autorités sont d’abord dans l’incertitude : les communications sont coupées et les rapports fragmentaires. On pense à un bombardement conventionnel massif. Toutefois, dans l’après-midi, Tokyo comprend qu’une arme d’un genre nouveau a été utilisée. Dès lors, le gouvernement est divisé : certains, comme le ministre des Affaires étrangères Shigenori Tōgō, estiment que c’est la preuve qu’il faut capituler au plus vite. D’autres, surtout au sein de l’armée, veulent continuer la guerre, espérant infliger assez de pertes aux Américains pour obtenir des conditions plus favorables.

Hiroshima, après l’explosion de la bombe atomique

La seconde bombe : Fat Man

Les américains vont alors lancer une autre bombe pour forcer le Japon à se rendre. Nagasaki n’était d’ailleurs pas le premier choix pour la seconde bombe. Initialement, la cible prévue était Kokura, importante cité industrielle avec une grande usine d’armement. Cependant, le 9 août 1945, lorsque le bombardier B-29 Bockscar arrive au-dessus de Kokura, la ville est couverte de nuages et de fumée provenant d’un bombardement récent. Ainsi, après trois survols infructueux, l’équipage se rabat sur l’objectif secondaire : Nagasaki. La ville est un autre centre industriel majeur, notamment pour la construction navale et les usines d’armement Mitsubishi. A 11h02, la seconde bombe, « Fat Man », explose sur la ville, faisant environ 40 000 morts instantanés.

Le Japon acculé de tous les côtés

Mais ce jour-là, il se passe un autre événement décisif : l’URSS déclare la guerre au Japon et envahit la Mandchourie. Pour les stratèges japonais, c’est un coup fatal : ils avaient encore un espoir de négocier via Moscou, qui était restée neutre jusque-là. Cet espoir disparaît.

Le 10 août, l’empereur Hirohito intervient personnellement pour la première fois dans le processus politique, en faveur de la capitulation. Il s’adresse au Conseil suprême pour la conduite de la guerre et tranche en faveur d’un arrêt des combats, même si cela signifie accepter la Déclaration de Potsdam.

Après quelques tergiversations (notamment à cause d’un coup d’État manqué de militaires opposés à la reddition), l’annonce officielle est faite à la radio le 15 août 1945. L’empereur annonce la capitulation du Japon, évoquant « une arme nouvelle et des plus cruelles ». Le monde vient d’entrer dans l’ère nucléaire.

Les conséquences sont vertigineuses. Le secret du Projet Manhattan se fissure rapidement, et l’Union soviétique, grâce à ses espions infiltrés, met au point sa propre bombe en 1949. La bombe atomique, née dans la crainte d’Hitler, devient l’instrument central d’une nouvelle confrontation : la guerre froide.

Nagasaki, 15 minutes après l’explosion de la bombe. Le champignon atomique est encore présent.

Pourquoi utiliser la bombe ? La polémique historique

L’histoire officielle, longtemps enseignée aux États-Unis, justifie l’utilisation de la bombe atomique par la volonté de mettre fin rapidement à la guerre et d’éviter l’effusion massive de sang qu’aurait causée une invasion du Japon. Le plan d’invasion, nom de code Operation Downfall, prévoyait des débarquements sur les îles principales, en commençant par Kyushu à l’automne 1945. Les estimations américaines, basées sur les combats acharnés d’Iwo Jima et Okinawa, parlaient de 250 000 à 500 000 soldats américains morts. Mais aussi de plusieurs millions de morts japonais, civils et militaires confondus.

Dans cette logique, Hiroshima et Nagasaki apparaissaient comme un sacrifice terrible mais « moindre » par rapport à l’hécatombe prévue. Le président Truman, dans ses discours, affirma qu’il n’avait pas hésité : utiliser la bombe permettait de sauver des vies — américaines comme japonaises — et de mettre fin à la guerre en quelques jours.

Une autre interprétation à l’utilisation de la bombe

Mais dès les années 1950 une autre interprétation émerge. Plusieurs historiens, dont Gar Alperovitz, ont soutenu que le Japon, exsangue, était prêt à capituler. Les bombardements massifs, le blocus naval, et surtout l’entrée en guerre imminente de l’Union soviétique rendaient la défaite inévitable. Dans cette vision, la bombe n’aurait pas été strictement nécessaire d’un point de vue militaire.

Pourquoi alors l’avoir utilisée ? Selon cette thèse, la décision américaine visait aussi — voire surtout — à envoyer un message à Joseph Staline. La démonstration de la puissance nucléaire marquait l’ouverture d’une nouvelle ère : celle où les États-Unis possédaient une arme apocalyptique que l’URSS ne pouvait pas encore égaler. Dans ce contexte, Hiroshima et Nagasaki deviennent non seulement les derniers actes de la Seconde Guerre mondiale… mais aussi les premiers de la guerre froide.

La conversation entre Truman et Staline

Les documents de Potsdam, où Truman, Churchill et Staline se rencontrent en juillet 1945, montrent que le président américain a été informé via un message crypté — nom de code « Baby is born » — du succès de Trinity. Il sait désormais que les États-Unis disposent d’une arme d’une puissance inouïe. Dans les jours qui suivent, Truman décide d’informer Staline… mais de manière très vague. Selon les témoignages américains, la scène se déroule le 24 juillet, à la fin d’une session plénière. Truman s’approche de Staline et, d’un ton détaché, lui glisse quelque chose comme : « Nous avons mis au point une nouvelle arme d’une puissance exceptionnelle. »

Staline et Truman à Potsdam – Juillet 1945

Il ne parle pas de bombe atomique et laisse volontairement l’information floue. Truman veut sans doute jauger la réaction du dirigeant soviétique et lui faire comprendre, subtilement, que l’Amérique possède désormais un atout stratégique colossal.

Selon le secrétaire d’État James Byrnes, Staline ne manifeste aucune surprise. Il répond calmement : « Je suis heureux de l’apprendre. J’espère que vous en ferez bon usage contre le Japon. » Truman est alors persuadé que Staline n’a pas compris la portée de l’information. La réalité est différente : grâce à l’espionnage soviétique au sein même du Projet Manhattan (notamment via Klaus Fuchs et d’autres informateurs), Staline est parfaitement au courant du programme américain depuis des mois. Sa réaction maîtrisée est probablement calculée : ne pas donner à Truman la satisfaction de le voir impressionné.

La naissance de la bombe atomique en quelques questions

Qu’est-ce que le Projet Manhattan ?

Le Projet Manhattan est le nom de code du programme de recherche et de développement mené par les États-Unis, avec le soutien du Royaume-Uni et du Canada, durant la Seconde Guerre mondiale. Son objectif était de concevoir la première arme nucléaire avant l’Allemagne nazie. Dirigé par le général Leslie Groves et le physicien Robert Oppenheimer, il a mobilisé plus de 130 000 personnes.

Qui est considéré comme le « père de la bombe atomique » ?

C’est le physicien américain Robert Oppenheimer qui porte ce surnom. En tant que directeur scientifique du laboratoire secret de Los Alamos, il a coordonné les travaux des plus grands esprits de l’époque pour transformer les théories de la physique nucléaire en une arme fonctionnelle.

Où et quand a eu lieu le premier essai nucléaire de l’histoire ?

Le premier essai, nommé Trinity, s’est déroulé le 16 juillet 1945 dans le désert d’Alamogordo, au Nouveau-Mexique. L’explosion, d’une puissance équivalente à environ 20 kilotonnes de TNT, a confirmé le succès de la technologie à l’implosion (celle qui sera utilisée pour la bombe Fat Man).

Pourquoi Albert Einstein est-il souvent associé à la bombe alors qu’il n’a pas participé au projet ?

Einstein n’a pas travaillé sur le Projet Manhattan. Cependant, sa célèbre équation E=mc2 a établi la base théorique de l’énergie nucléaire. Surtout, en 1939, il a co-signé une lettre (rédigée par Leó Szilárd) destinée au président Roosevelt pour l’avertir des recherches allemandes, ce qui a indirectement lancé l’initiative américaine.

L’Allemagne nazie était-elle proche de fabriquer sa propre bombe ?

Non. Bien que les physiciens allemands, dont Werner Heisenberg, aient travaillé sur un projet d’énergie nucléaire (le « Club de l’Uranium »), le programme manquait de moyens financiers, de priorité politique et de coordination industrielle par rapport au projet américain. De plus, de nombreux savants juifs de premier plan avaient fui l’Allemagne avant la guerre.